المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

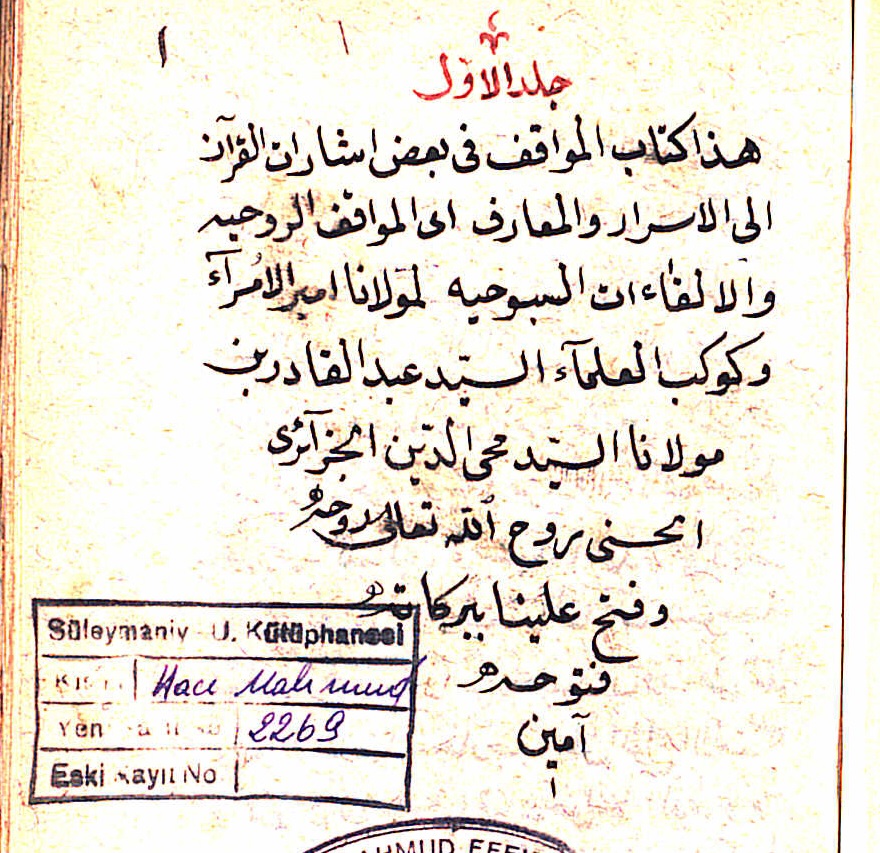

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

298. الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين

قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ{105} فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ{106} خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَ يُرِيدُ{107} وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ{108}﴾[هود: 11/ 105- 108].

قال: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ{19} يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ{20} وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ{21} كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ{22}﴾[الحج: 22/ 19- 22].

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَ لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ﴾[النساء: 4/ 56].

قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[النور: 24/24].

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾[فصلت: 41/21].

قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾[فصلت: 41/22].

فهذه الآيات وأمثالها نص صريح قاطع في إثبات عذاب الإنسان يوم القيامة وشهادة الجوارح عليه، والإنسان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء: جسم مشتمل على جوارح: لسان ويد ورجل وعين وأذن وجلد.... وعلى نفس حيوانية لها الحسّ والشهوة والغضب، ونفس ناطقة حاكمة على الجسم بما فيه مدّبرة له. فهل العذاب واقع على الجميع؟! أو على النفس الحيوانية وهي غير مكلّفة ولا مخاطبة بشيء؟ أو على النفس الناطقة المكلفة المخاطبة؟ وهي روح الله الطاهرة المقدّسة؟

فاعلم أنَّ سيدنا إمام أهل الكشف والوجود محي الدين الحاتمي (رضي الله عنه) قال في الباب التاسع والستين من الفتوحات المكيّة في فضل المشي مع الجنازة، وذكر حديث قيامه (صلى الله عليه وسلم) لجنازة رآها فقيل له: إنه جنازة يهودي!! فقال: (صلى الله عليه وسلم) ((أليست نفساً))؟!

وأمَّا قوله (صلى الله عليه وسلم) في هذا أليست نفساً في حقّ يهودي!!..

فإنه أرجى ما يتمسك به أهل الله، إذا لم يكونوا من أهل الكشف، وكانت بصائرهم منوّرة بالإيمان في شرف النفس الناطقة، وأن صاحبها إن شقي بدخول النار فهو كمن يشقى هنا بأمراض النفس من هلاك ماله وخراب منزله وفقد ما يعزّ عليه، ألماً روحانياً لا ألماً حسّياً. فإن ذلك حظ الروح الحيواني، وهذا كله غير مؤثر في شرفها، فإنها منفوخة من الروح المضاف إلى الله بطريق التشريف، فالأصل شريف. ولم كانت من العالم الأشرف قام لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لكونها نفساً، فقيامه لعينها، وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها.

وقال أيضاً في الباب المذكور، في وقت صلاة الظهر: فأرباع الإنسان: ظاهره وباطنه، الذي هو قلبه، ولطيفته التي هي روحه المخاطب منه وطبيعته. فظاهره وقلبه وروحه لا ينفكّ عن عبادة أصلاً تتعلق به، فإمَّا أن يطيع، وإمّا أن يعصي. والربع الواحد طبيعته.

وقال في الباب السبعين، في وصل، في ذكر ما تجب به الزكاة: فإن هذه الأعضاء المكلفة هي طاهرة بحكم الأصل، فإنها على الطهارة الأولى، ولا تزول عنه تلك الطهارة والعدالة، ألا تراها تشهد يوم القيامة، وتقبل شهادتها لزكاتها الأصلية وعدالتها؟! فإن الأصل في الأشياء العدالة، لأنها من أصل طاهر، والجرحة طارئة، فقال: تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾[الإسراء: 17/36].

وقال: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[النور: 24/24].

وقال: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُو أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾[فصلت: 41/21].

وقال: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾[فصلت: 41/22].

فهذا كله إعلام من الله لنا: إن كلّ جزء فينا شاهد عدل زكي مرضي وذلك بشرى خير لنا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون صورة الخير فيها. فإن الأمر إذا كان بهذه المثابة يرجى أن يكون المآل إلى خير، وإن دخل النار. فإنَّ الله أجلَّ وأعظم وأعدل من أَنْ يعذب مكرهاً مقهوراً، وقد قال: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾[النحل: 16/106].

وقد ثبت حكم المكره في الشرع، وعلم حد المكره الذي اتفق عليه، والمكره الذي اختلف فيه. وهذه الجوارح من المكرهين، المتّفق عليه أنهم مكرهون. فتشهد هذه الأعضاء بلا شكّ على النفس المدبّرة لها، السلطانة عليها. والنفس هي المطلوبة عند الله، عند حدوده المسؤولة عنها. وهي مرتبطة بالحواس والقوى. لا انفكاك عن هذه الأدوات الجسميّة الطبيعية العادلة الزكية المرضية المسموع قولها. ولا عذب للنفس إلاَّ بواسطة تعذيب هذه الجسم، وهي التي تحسّ بالآلام المحسوسة لسريان الروح الحيواني فيها، وعذاب الله النفس بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرديئة، وما ترى في رعيتها مما تحس به من الآلام ويطرأ عليها من التغييرات، كلّ صنف بم يليق به من العذاب. وقد أخبر بمآلها لإيمانها إلى السعادة، لكون المقهور غير مؤاخذ بما أجبر عليه. وما عذبت الجوارح بالآلام إلاَّ لإحساسها أيضاً باللذة فيما نالته، من حيث حيوانيتها. فافهم. فصورتها صورة من أكره على الزنا وفيه خلاف. و النفس غير مؤاخذة بالهمّ مالم تعمل ما همّت به الجوارح. والنفس الحيوانية مساعدة بذاته لذاتها، مع كونها من وجه مجبورة، فلا عمل للنفوس إلاَّ بهذه الأدوات. ولا حركة في عمل للأدوات إلاَّ بالأغراض النفسيّة. فكما كان العمل بالمجموع وقع العذاب بالمجموع. ثمَّ تقضي عدالة الأدوات في آخر الأمر إلى سعادة المؤمنين، فيرتفع العذاب الحسّي. ثم يقضي حكم الشرع الذي رفع عن النفس ما همّت به فيرتفع أيضاً العذاب المعنوي عن المؤمن، فلا يبقى عذاب معنوي ولا حسّي على أحد من أهل الإيمان، وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا لذلك العمل، لوجود اللذة فيه، وأيام النعيم قصار، تكون مدة العذاب على النفس الناطقة والحيوانية الدرّاكة مع قصر الزمان المطابق لزمان العمل. فإن أنفاس الهموم طوال. فما أطول الليل على أصحاب الآلام. وما أقصره بعينه على أصحاب اللذات والنعيم، فزمان الشدّة طويل على صاحبه، وزمان الرخاء قصير.

وقال في الباب السابع والأربعين ومائة: جلد الإنسان وجوارحه وشعره وبشره ناطق بتسبيح الله تعالى. ولهذا تشهد يوم القيامة على النفس الناطقة الكافرة الجاحدة، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا﴾.

قال: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم ﴾.

فهم عدول وشهادتهم مقبولة.

وقال: في الباب الثامن والسبعين ومائة: كما هي الجوارح منّا، وحيوانيتّن بحكم النفس الناطقة لا تقدر على مخالفتها، لأنها كالآلات لها تصرفها كيف تريد في مرضاة الله وغير مرضاته، وكلّ جزء من جوارح الإنسان، إذا ترك بالنظر إلى نفسه ل يتمكّن له أن يتصرف إلاَّ فيما يرضي الله، فإنه وجميع مافي الوجود بهذه المثابة إلاَّ الثقلان، وهو قوله: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ﴾[الإسراء: 17/44].

يريد التسبيح الثناء على الله، لا للجزاء، لأنه في عبادة ذاتية ل يتصّور معها طلب مجازاة، فهذا من حبه له سبحانه. إلاَّ بعض النفوس الناطقة، لم جعل لها في معرفة الله القوّة المفكرة، لم تفطر على العلم بالله. ولهذا قبض عليه في قبض الذرية من ظهورهم. وأشهدهم على أنفسهم، شهادة قهر، فسجدت كرهاً لا طوعاً من أجل القبض عليها. ثم أرسلها مسّرحّة من تلك القبضة الخاصّة، وهي مقبوض عليها من حيث لا تشعر، فتخيّلت أنها مسرحّة. فلما وجدت مدبّرة لهذا الهيكل المظلم جرت في الأمور بحسب ما يعطيها غرضها، لا تحب من الأمور إلاَّ ما يلائم طبعها، وغفلت عن مشهد الإقرار بالربوبيّة عليها لموجدها.

وقال في الباب الموفي ثلاثمائة، بعدما ذكر طاعة كلّ مخلوق لله غير الإنسان وعبادتهم الذاتية، ما نصه: فيلحق الإنسان بهؤلاء، من حيث طبيعته، لا من حيث لطيفته، بما هي مدبّرة لهذا الجسم، ومتولّدة عنه، فيدخل عليها الخلل من نشأتها. فجسده كلّه من حيث طبيعته طائع كلّه مشفق، وما من جارحة منه إذا أرسله العبد جبرا في مخالفة أمر إلهي إلاَّ وهي تناديه لا تفعل، لا ترسلني فيما حرّم عليك إرسالي، إني شاهدة عليك، لا تتّبع شهوتك، وتبرأ إلى الله من فعله بها. وكلّ قوة وجارحة فيه بهذه المثابة. وهم مجبرون تحت قهر النفس المدبّرة لهم وتسخيرها. فينجيهم الله تعالى من عذاب يوم أليم، إذا أخذه الله يوم القيامة وجعله في النار. فأمَّا المؤمنون فيخرجون إلى الجنّة بعد هذا فيميتهم الله فيها إماتة كرامة للجوارح، حيث كانت مجبورة فيما قادها على فعله، فلا تحسّ بالألم، وتعذّب النفس وحدها في تلك الموتة، كما يعذّب النائم فيما يراه في نومه، وجسده وسريره وفرشه على أحسن الحالات. وأما أهل النار الذين قيل فيهم: إنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ فإنَّ جوارحهم أيضاً بهذه المثابة، ألا تراه تشهد عليهم يوم القيامة؟! فأنفسهم ل تموت في النار لتذوق العذاب، وجوارحهم لا تحيي في النار حتى لا تذوق العذاب. فعذابهم نفسي في صورة حسّية من تبديل الجلود ما وصف الله من عذابهم. كلّ ذلك تقاسيه أنفسهم، فإنه قد زالت الحياة من جورحهم، فهم ينضجون كما ينضج اللحم في القدر. أتراه يحسّ بذلك؟! بل له نعيم إذا كانت ثمَّ حياة. يجعل في ذلك نعيماً وآلاماً، تحمله النفوس كشخص يرى بعينه نهب ماله وخراب ملكه وإهانته. فالملك مستريح بيد من وصل إليه، والأمير معذّب بخرابه، وإن كان بدنه سليماً من العلل والأمراض الجسمية، ولكن هو أشدُّ الناس عذاباً، حتى إنه يتمنّى الموت ولا يرى ما رآه.

وقال في الباب الموفى عشرين وثلاثمائة: القبضتان وهما العالمان، عالم السعادة وعالم الشقاوة، ما منهم جارحة ولا فيهم جوهر فرد إلاَّ وهو مسيّح له مقدّس لجلاله، غير عالم بما تصرفه فيه نفسه المدبّرة المكلّفة، التي كلّفها الله عبادته، والوقوف بهذه الجوارح، وبعالم ظاهرها عندما حدّ له. فلو علمت الجوارح ما تعلمه النفس من تعيين ماهو معصية وماهو طاعة ما وافقت النفس على مخالفة أصلاً، فإنها ل تعاين شيئاً من الموجودات إلاَّ مسبحاً مقدّساً لجلاله. غير أنها أعطيت من الحفظ القوّة العظيمة، فلا تصرفها النفس في أمر إلاَّ وتحفظ على ذلك الأمر وتعلمه، والنفس تعلم أن ذلك طاعة أو معصية. فإذا وقع الإنكار يوم القيامة، عند السؤال من هذ النفس يقول الله لها: نبعث عليك شاهداً من نفسك، فتقول في نفسها من يشهد علي؟! فيسأل الله الجوارح عن تلك الأفعال التي صرفها فيها، فيقول للعين: قل لي فيم صرفك. فتقول: ياربّ ، نظر بي على أمر كذا وكذا. وتقول الأذن: أصغي بي على كذ وكذا، وتقول اليد: بطش بي كذا وكذا. والرجل كذلك، والجلود كذلك، والألسنة كذلك..... فيقول الله: هل تنكر شيئاً من ذلك؟! فيحار، فيقول: لا، والجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا المعصية، فيقول الله: ألم أقل لك على لسان رسولي وفي كتبي: لا تنظر على كذا، ولا تسمع إلى كذا؟! ويبّين له جميع ما تعلّق من التكليف بالجوارح، ثمّ يفعل كذلك في الباطن، فيما حجر عليه من سوء الظن وغيره، فإذا عذبت النفس في دار الشقاء، بما يمسّ الجوارح من النار، وأنواع العذاب، فأما الجوارح فتستعذب جميع م يطرأ عليها من أنواع العذاب، ولذا سمّي عذاباً، لأنها تستعذبه كما يستعذب ذلك خزنة النار، حيث تنتقم لله وكذلك الجوارح حيث جعلها الله محلاً للانتقام من تلك النفس، التي كانت تحكم عليها. والآلام تختلف على النفس الناطقة فيما تراه في ملكها، وبما ينقله إليها الروح الحيواني، فإنّ الحس ينقل إلى النفس الآلام في تلك الأفعال المؤلمة. والجوارح ما عندها إلاَّ النعيم الدائم في جهّنم، مثلما هي الخزنة عليه، ممجّدة لله، مستعذبة لما يقوم بها من الأفعالن كما كانت في الدنيا فيتخيّل الإنسان أن العضو يتألّم لإحساسه في نفسه بالألم، وليس كذلك. إنما هو المتألّم بما تحمله الجارحة، ألا ترى المريض؟! لا شكّ أنَّ النائم حي والحسّ عنده موجود. والجرح الذي يتألم به في يقظته موجود. ومع هذا لا يجد النائم ألماً، لأن الواجد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشهادة إلى البرزخ، فما عنده خبر، فارتفعت الآلام الحسّية وبقي في البرزخ على ما يكون عليه. إما في رؤيا مفزعة فيتألّم، أو في رؤيا حسنة فيتنعم، فينتقل معه النعيم أو الألم حيث انتقل، فإذا استيقظ المريض، وهو رجوع نفسه إلى عالم الشهادة، قامت به الآلام والأوجاع، فقد تبيّن لك إن كنت عاقلاً من يحمل الألم منك، ومن يحسّ به ممّن لا يحمله، ولا يحسّ به، ولو كانت الجوارح تتألم لأنكرت كما تنكر النفس وماكانت تشهد. قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾[فصلت: 41/22].

وقال: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾[الإسراء: 17/36].

فاسم «كان» هو النفس، يسأل النفس عن سمعه وبصره وفؤاده، كما قررناه. يقال له: ما فعلت برعيتك؟ ألا ترى الوالي الجائر، إذا أخذه الملك وعذّبه عند استغاثة رعيّته به، كيف تفرح الرعيّة بالانتقام من وإليها؟! كذلك الجوارح، يكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها، بما تراه في النفس، التي كانت تدّبرها في ولايته عليها، لأن حرمة الله عظيمة عند الجوارح، ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف يميتهم الله في النار إماتة كما ينام المريض هنا، فلا يحسّ بالألم، عناية من الله بما ليس من أهل النار؟! حتى إذا عادوا حمماً أخرجوا من النار. فلو كانت الجوارح تتألّم لوصفها الله بالألم في ذلك الوقت، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، فإن قلت: فما فائدة حرقها حتى تعود حمماً؟! قلنا: كلّ محلّ يعطي حقيقته لذلك المحل يعطي هذا الفعل في الصور. ألا ترى الإنسان إذا قعد في الشمس يسود وجهه؟! والشقة إذا نشرت وتتبعت بالماء، كلما نشفت تبيضّ؟! فهل أعطى ذلك إلاَّ المحل المخصوص والمزاج المخصوص؟! فلم يكن المقصود العذاب. ولو كان لم يمتهم الله فيها إماتة، فإنَّ محل الحياة في النفوس كطلب النعيم أو الألم، بحسب الأسباب المؤلمة و المنعمة، فالقوابل هي الموصوفة بما ذكرناه. وإذا أحياهم الله تعالى ـ. ونظروا إلى تغيير ألوانهم، وكونهم قد صاروا حمماً ساءهم ذلك، فينعم الله عليهم بالصورة التي يستحسنونها، فينشئهم الله عليها ليعلموا نعمة الله عليهم، حين نقلهم مما يسوؤهم إلى ما يسرّهم. فقد علمت يا أخي من يتعذّب منك و من يتنعّم. وما أنت سواك. فلا تجعل رعيّتك تشهد عليك فتبوء بالخسران، وقد ولاّك الله الملك وأعطاك اسماً من أسمائه، فسّماك ملكاً مطاعاً فلا تجر ولا تحف، فإن ذلك ليس من صفة من ولاّك.

وقال في الباب الثالث والأربعين وثلاثمائة: فبالرحمة المركبة ضم أجزاء الأجسام بعضها إلى بعض، حتى ظهرت أعيانها صوراً قائمة. وبالرحمة المركّبة من المنزل الثاني، ركّب المعاني والصفات والأخلاق والعلوم في النفس النا طقة والنفس الحيوانية الحاملة القوى الحسّية، وبالرحمة الثالثة المركّبة ضمّ النفوس الناطقة إلى تدبير الأجسام. فهو تركيب روح وجسم. وهذا النوع من التركيب هو الذي يتّصف بالموت. فأبرز المدبّر هذه النفوس من أبدانها، بتوجه النفخ الإلهي عليها من الروح المضاف إليه تعالى. فركبها المدبّر مع الجسم الذي تولّدت عنه، وهو تركيب اختيار. ولو كان تركيب استحقاق ما فارقه با لموت. وجعله مدبراً لجسد آخر برزخي، وألحق هذ بالتراب، ثم ينشئ له نشأة أخرى يركّبه فيها بالآخرة. فلما اختلفت المراكب علمنا أن هذا الجسم المعيّن الذي هو أمٌّ لهذه النفس الناطقة المتولّدة عنه ماهي مدبّرة له بحكم الاستحقاق، لانتقال تدبّرها إلى غيره، وإنما للجسم الذي تولّدت عنه هذه النفس. و الحق أنها ما دامت مدّبرة له، لا تحرك جوارحه إلاَّ في طاعة الله تعالى ـ وفي الأماكن والأحوال التي عينّها الله على لسان الشارع لها، هذا يستحق عليه هذ الجسم، لما له عليه من حقّ الولادة. فمن النفوس من هو ابن بار فيسمع لأبويه ويطيع. وفي رضا هما رضاء الله، قال عزَّ وجل: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي (من الوجه الخاص) وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾[لقمان:31/14]. (من الوجه السببي).

ومن النفوس من هو ابن عاق، فلا يسمع ولا يطيع. فالجسم لا يأمر النفس إلاَّ بخير، ولهذا يشهد على ابنه يوم القيامة، جلود الجسم، وجميع جوارحه، فإنَّ هذا الابن قهرها وصرفها حيث يهوى.

وقال في الباب الرابع والأربعين وثلاثمائة: ورد في الحديث الصحيح، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((أمَّا أهل النار، الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم)).

ولم يخصص (صلى الله عليه وسلم) أمّة من أمّةز فإنه ما قال: من أمتّي. فهذه رحمة عامّة، فهذه رحمة عامّة في من ليس من أهل النار. ثم قال (صلى الله عليه وسلم) فأماتهم الله فيها إماتة، فأكده بالمصدر، فهذا كلّه قبل ذبح الموت. وإنما أماتهم حتى لا يحسّوا بما تأكل النار منهم. فإنَّ النفوس المتألمة هي الموحّدة المؤمنة، فيمنع التوحيد والإيمان قيام الألم والعذاب بها، والحو اس، أعني الجسوم، كلها مطيعة للهن فلا تحسّ بالآلام والإحراق الذي يصيرهم حمماً. فإنَّ الميت لا يحسّ بما يفعل به، وإن كان يعلمه، فما كلّ ما يعلم يحسّ به، فرفع الله العذاب عن الموحدين و المؤمنين، وإن دخلوا النار، فما أ دخلهم الله النار إلاَّ لتحق الكلمة الإلهية، ويقع التمييز بين الذين اجترحوا السيئات وبين الذين عملو الصالحات. فهذا حديث صحيح، يعمّ الناس، ويبقى العذاب على أهل النار الذين هم أهلها، يجري إلى أجل مسمّى عند الله.

وقال في الباب الثامن والخمسين وثلاثمائة: إنَّ النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآخرة، لاحظ لها في الشقاء، لأنها ليست من عالم الشقاء، إلاَّ أنَّ الله ركّبها هذا المركب البدني المعبّر عنه بالنفس الحيوانية، فهي لها كالدابّة، وهي كالراكب عليها. وليس للنفس الناطقة في هذا المركب الحيواني إلاَّ السير بها على الطريق المستقيم، الذي عينّه لها الحق، فإن أجابت النفس الحيوانية لذلك فهي المركب الذلول المرتاض، وإن أبت فهي الدابة الجموح، كلّما أراد الراكب أن يردّها إلى طريق حرنت عليه وجمحت وأخذت يميناً وشمالاً لقوّة رأسها وسوء تركيب مزاجها. فالنفس الحيوانية ما تقصد المخالفة، ولا تأتي المعصية انتهاكاً لحرمة الشريعة، وإنما تجري بحس بطبعها، لأنها غير عالمة بالشرع، واتفق أنها على مزاج لا يوافق راكبها على م يريد منها، والنفس الناطقة لايتمكّن لها المخالفة، لأنها من عالم العصمة، والأرواح الطاهرة، فإذا وقع العذاب يوم القيامة فإنما يقع على النفس الحيوانية، كما يضرب الراكب دابته إذا جمحت وخرجت عن الطريق الذي يريد صاحبها أن يمشي بها عليه. أل ترى الحدود في الزنا والسرقة و المحاربة والافتراء.... إنما محلها النفس الحيوانية البدنية؟! وهي التي تحس بألم القتل وقطع اليد وضرب الظهر، فقامت الحدود على الجسم، وقام الألم بالنفس الحسّاسة الحيوانية التي يجتمع فيها جميع الحيوان المحسّ للألم. فلا فرق بين محل العذاب من الإنسان وبين جميع الحيوان في الدنيا والآخرة، والنفس الناطقة على شرفها مع عالمها في سعادتها دائمة. ألا ترى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) قد قام إلى جنازة يهودي؟! فقيل له: إنها جنازة يهودي!! فقال (صلى الله عليه وسلم) : ((أليست نفساً؟!)) فما علّل بغير ذاتها، فقام إجلالاً له وتعظيماً لشرفها ومكانتها. وكيف لا يكون لها الشرف؟! وهي منفوخة من روح الله؟! فهي من العالم الأشرف الملكي الروحاني عالم الطهارة. فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوانية، وبين الراكب على الدابة في الصورة. فإمَّا جموح وإمَّ ذلول، فقد بان لك أنَّ النفس الناطقة، ما عصت. وإنما النفس الحيوانية ما ساعدته على ما طلبت منها، وأنَّ النفس الحيوانية ما خوطبت بالتكليف فتوصف بطاعة أو معصية، فاتفق إن كان جموحاً اقتضاه طبعها، لمزاج خاصّ، فاعلم ذلك.

وقال في الباب التاسع والستين وثلاثمائة، في الوصل الرابع عشر: فالنفوس السعيدة مراكبها النفوس الحيوانية في ألذ عيش وأرغده يوم القيامة. أعطاها ذلك الموطن، كما أنها في أشدّ ألم وأضيق حبس إذا شقيت وحبست في المكان الضيّق، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا﴾ (يعني من جهنّم).

﴿مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً﴾[الفرقان: 25/13].

هذه أحوال النفوس الحيوانية. والنفوس الناطقة متلذّة بما تعلمه من اختلاف أحوال مراكبها، لأنها في مزيد علم بذلك، إلهي مناسب، ألا ترى ذوقاً هنا في شخصين؟! لكل واحد منهما نفس ناطقة ونفس حيوانية. فيطرأ على كل واحد من الشخصين سبب مؤلم، فيتألّم به الواحد، ويتنعم به الآخر، لكون الواحد وإن كان ذا نفس ناطقة فحيوانيته غالبة عليه، فتبقى النفس الناطقة منه معطلة الآلة الفكرية النظرية، والآخر لم تتعطل نفسه الناطقة عن نظرها وفكرها ومشاهدتها. ومن أين قام بنفسها الحيوانية ذلك الأمر المؤلم حتى يوصلها ذلك إلى السبب الأول، فتتبعها في ذلك النفس الحيوانية، فيزول عنها الألم مع وجود السبب؟! وكلا الشخصين كما قلنا ذو نفس ناطقة وسبب مؤلم فارتفع الألم في حقّ أحد الشخصين، ولم يرتفع في حق الآخر، فإن الحيوان بنور النفس الناطقة يستضيء. فإذا صرفت النفس الناطقة نظرها على جانب الحق تبعها نورها، كما يتبع نور الشمس بغروبها وأفولها، فتلذّ النفس الحيوانية بما يحصل لها من الشهود، لما لم نره قبل ذلك، فلا لذّة ولا ألم إلاَّ للنفوس الحيوانية. إن كان كما ذكرناه فلذّة علمية، وإن كان ملاءمة طبع ومزاج ونيل غرض فلذّة حسّية. والنفس الناطقة علم مجرد، لا يحتمل لذة ولا ألماً، ويطرأ على الإنسان الذي لا علم له بالأمر على ماهو عليه في نفسه تلبيس وغلط، فيتخيّل أن النفس الناطقة لها التذاذ بالعلوم، حتى قالوا بذلك في الجناب الإلهي، وأنه بكماله مبتهج. فانظر يا أخي م أبعد هؤلاء من العلم بحقائق الأمور؟! وما أحسن قول الشارع: ((من عرف نفسه عرف ربّه)).

فلم ينسب إليه إلاَّ ما ينسبه لنفسه، فتعالى الله وجلَّ عن أن يحكم عليه حال أو محل، بل لله الأمر من قبل ومن بعد، عصمنا ا لله وإياكم من الآفات، وبلغ بنا أرفع الدرجات، وأبعد النهايات.

وقال في الباب الإحدى والثمانين وثلاثمائة: فلو تعلّقت همة الرسول بتحريك الألسنة بالشهادة بالتوحيد، من غير إرادة الباطن لها لوقعت عموماً، ولكن ل تنفع صاحبها، وإن كانت تنفع لسانه، فإن لسانه ما عصى الله قط من حيث نفسه، وإنم وقعت فيه المخالفة، لا منه، من حركة لمريد تحريكه. فهو حيث لم يعط الدفع عن نفسه، لكونه من آلات النفس فهو طائع من ذاته. ولو فتح الله سمع صاحبه لنطق اللسان الذاتي، إذ جعلته النفس يتلفظ بمخالفة ما أراد الشارع أن يتلفظ بها لبهت. فلهذا قلنا: إن المخالفة فيه للجبر، لا منه. فإنه طائع بالذات، شاهد عدل على محركه، كما ورد: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَ كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[النور: 24/24].

وكذلك كلّ جارحة مصرفة من سمع وبصر وفؤاد وجلد وعصب وفرج ونفس وحركة:

|

والناس في غفلة عما يراد بهم |

وفي عماية عمَّا هم عليه له |

فالإنسان سعيد، من حيث نشأته الطبيعية، ومن حيث نفسه الناطقة بانفراد كلّ نشأة عن صاحبتها، وبالمجموع ظهرت المخالفة، وما عين المخالفة إلاَّ التكليف. فإذا ارتفع التكليف، حيث ارتفع الحكم بالمخالفة، ولم تبق إلاَّ موافقة دائمة وطاعة ممكن لواجب مستمرة، كما هو في نفس الأمر في وقت المخالفة، مطيع للمشيئة، مخالف لأمر الواسطة، للحسد الذي في الجنس.

وقال في الباب السابع والسبعين وأربعمائة: فالرجل كلّ الرجل من ظهر بصورة الحق في عبودة محضة، فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه، ويبدأ بحقّ نفسه، فإنها أقرب إليه من كلّ من توجّه له عليه حق من المخلوقين، وحقّ الله أحقّ بالقضاء. وحقّ عليه إيصال كلّ حقّ إلى من يستحقّه، ولمثل هذا فليعمل العاملون، إذ ولابدَّ من وإضافة العمل إلينا، فإن الله أضاف الأعمال إلينا، وعيّن لها محالها وأمكنتها وأزمنته وأحوالها، وأمرنا بها وجوباً وندباً وتخييراً، كما أنه نهانا عزَّ وجلّ، عن أعمال معينة، عيّن محالها وأماكنها وأزمانها وأحوالها تحريماً وتنزيهاً، وجعل لذلك كلّه جزاء بحساب وبغير حساب، من أمور م لذة وأمور مؤلمة، دنيا وآخرة، وخلقنا وخلق فين من يطلب الجزاء الملذّ وينفر بالطبع من الجزاء المؤلم، وجعل لي عليَّ حقاً في رعيتّي، إذ خلق لي نفساً ناطقة مدبّرة عاقلة مفكرّة مستعدّة لقبول جميع ما كلّفه به، وهي محل خطابه، المقصودة بتكليفه، وامتثال أوامره ونواهيه، والوقوف عند حدوده ومراسمه، حيث حدّ لها ورسم في حقذ الحق وحقّ نفسه وحقّ غيره، فيطالبه أصحاب الحقوق بحقوقهم نطقاً وحالاً ظاهراً وباطناً، فيطلبه السمع بحقّه والبصر واللسان واليدان والبطن والفرج والقدمان والقلب والعقل والفكر و النفس النباتية والحيوانية و الغضبية والشهوانيّة والحرص والأمل والخوف والرجاء والإسلام والإيمان والإحسان... وأمثال هؤلاء، من عالمه المتصل به. وأمره الحقّ أن لا يغفل عن أحد من هؤلاء، أولاً، وبصرفهم في المواطن التي عيّن له الحق. وجعل هذه القوى كلّها متوجهة على هذه النفس الناطقة بطل بحقوقها، وجعلها كلّها نا طقة بتسبيح الله تعالى جعلاً ذاتياص ل تنفك عنه، و جعل هذه الحقوق التي توجّهت لها على النفس الناطقة الحاكمة على الجماعة نائبة الحق، جزاء لما هي عليه من تسبيح الله بحمده دنيا وآخرة. وما منهم من يخالف أمر اللهن وأنه إذا وقعت المخالفة منهم فجبرا يجبرهم على ذلك الوالي عليهم، الذي أمروا بالسمع والطاعة له، فإن جار فلهم وعليه، وإن عدل فلهم وله، ولم يعط الله ؤلاء الرعايا الذين ذكرهم المتصلين به قوّة الامتناع ممّا يجبرهم على فعله، بخلاف ما خرج عنهم ممّن له أمر فيهم، ثم إن الله نعت لهم الجزاء الحسّي، أشهدهم إياه في الحياة الدنيا مشاهدة عين، فرأى ما وقع له برؤيته من الالتذاذ ما لا يقدّر قدره، وما التذّ به إلاَّ من يطلب ذلك من رعيته، فأخذ يسال حقّه من ذلك وأن ل يمنعه. وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون، وأي نفاسة أعظم من هذا؟!.

فالعارف المكمّل المعرفة يعلم أنَّ فيه من يطلب مشاهدة ربّه ومعرفته الفكرية و الشهودية فتعيّن عليه أن يؤدي إليهم حقّهم من ذلك، وعلم أن فيه من يطلب المآكل الشهيّة، التي تلائم مزاجه، والمشرب والمنكح والمركب والملبس و السماع والنعيم الحسّي المحسوس فتعين عليه أيضاً أن يؤدي إليهم حقوقهم من ذلك الذي عين لهم الحق. ومن كان هذا حاله كيف يصحّ له أن يزهد في شيء من الموجودات؟! وما خلقه الله إلاَّ له؟! إلاَّ أنه مفتقر إلى علم ماهو له، وماهو لغيره، لئلا يقول كلّ شيء هو له، فلا ينظر من الوجوه الحسان إلاَّ ما يعلم أنه له، وما يعلم أنه لغيره يكفّ بصره ويغضه عنه، فإنه محجور عليه ماهو لغيره.

وقال (رضي الله عنه) في الباب الثاني عشر وخمسمائة: يقول الله تعالى إخباراً: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُو أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾[فصلت: 41/21].

أي بالشهادة عليكم لأنهم شهداء عدل مقبولو القول عند الله، وكانوا في الدنيا غير راضين بما كانت النفس الناطقة الحيوانية تصرفهم فيه، زمان حكمه وإمارتها عليهم، على جميع جوارحه من سمع وبصر ولسان ويد وبطن وفرج ورجل وقلب... وإنما سمّيت الجلود بهذا الاسم لما هي عليه من الجلادة، لأنها تتقي بذاتها جميع المكاره، من جراحة وضرب وحرق وحر وبرد... وفيها الِإحساس، وهي مِجَنَّ النفس الحيوانية لتلقي هذه المشاق، فما في الإنسان أشدّ جلادة من جلده. ولهذا غشّاه الله به. فنضجه سبب في عذا بالنفس المكلّفة، وا لجلد متنعم في ذلك العذاب المحسوس.

هذا ما استحضرته ممّا وقفت عليه من كلام سيدنا (رضي الله عنه) في الفتوحات المكية، في هذه المسألة. وقد توهّم بعض الناس: أنَّ بين ما ذكره في هذه الأبواب مناقضة ومخالفة. وليس الأمر كما تخيّل، وستراه إن شاء الله تعالى، وكنت سئلت عن هذه المسألة، فرددت العلم إلى الله تعالى خوفاً من الضعفاء، وشفقة فيما تخيّلت. فإنّضه إن سمع هذا الكلام فقيه قح محجوب بنقله وعقله نَسَبَني إلى م لا ينبغي ممّا أنا فيه بريء من سوء العقيدة والمروق من الدين. وإن سمعه عامي فلربّما كان بليد الطبع جامد الذهن، فيحمله على غير المراد به، فيضلُّ ويزيغ عن الصراط المستقيم. فلما وقفت على هذه الجمل من كلام سيدنا (رضي الله عنه) في هذه الأبواب، ورأيت عنايته بها بتكرار الكلام عليها، وأنا على يقين أنه (رضي الله عنه) أنصح الناس لعباد الله بعد الأنبياء (عليه السلام) وأشدهم شفقة وأكثرهم أدباً مع الشارع علمت أنَّ النصيحة لعباد الله، هي في بيان هذه المسألة وتوضيحها. فإن أكثر الناس، بل أكثر العلماء، من محدّث ومفسّر وفقيه جاهلون بتفاصيل هذه المسألة، وكنت قبل هذا رأيت سيدنا الشيخ (رضي الله عنه) في مبشّرة، فكان يأمرني أن أقرأ معه درساً، ويحثني عليه ويستعجلني، فيه ، فلما ألهمني الله تعالى ـ زيادة توضيح وتسهيل لما كتبه (رضي الله عنه) في هذه المسألة أوّلت الرؤي بأنه (رضي الله عنه) المدّرس، والعبد الحقير المعيد.وقد مزجت الكلام بالكلام تقريباً لفهم المراد للأفهام، بحيث لا يميّز بينهما إلاَّ صاحب كشف وبصيرة، فسهل بذلك فهم التراكيب التي كانت على بعض الناس عسيرة. وإني بقصوري عن فهم كلامه كم ينبغي أعترف، ومن البحر المحيط خاتم النبوة أرتشف، ومن جدول خاتم الورثة المحمدية أغترف، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

فأقول: إن سيدنا (رضي الله عنه) ساق هذه المسألة في كتاب (التدبيرات الإلهية) في معرض السؤال من غير جواب، وعبّر عن النفس الناطقة بالكاتب، قال: هنا سر نسوقه في معرض السؤال، لترفع الهمّة إلى طلبه. وهو أن نقول: من المحال أن يوجد هذا الكتاب في سجّين، حتى نقول إن بعض أبي جهل وغيره من الفراعنة في علّيين، أعني كتابه وحقيقته، وبعضه في سجين؛ أو تكون المشيئة في حق المعتنى به تقدس كاتبه وحقيقته، وغير المعتنى به في سجين، فقد شقي بكلّيته. فانظروا في كشف هذا السرّ المستور، وفتح هذا الباب المغلق من أنفسكم لا من غيركم انتهى.

فصل ـ 1

فأمَّا قول سيدنا (رضي الله عنه) في فضل المشي مع الجنازة: وأم قوله (صلى الله عليه وسلم) «أليست نفساً»؟!، فإنه أرجى وأكد ما يتمسّك به أهل الله، إذا لم يكونوا من أهل الكشف، الذين كشف الله لهم عن شرف النفس الناطقة، المسماة باللطيفة الإنسانية، وبالروح الجزئية، وبالورقاء، وبكاتب المدينة الإنسانية. وإنما كانوا من أهل الله الذين تنوّرت بصائرهم بالإيمان وبالإخبارات الإلهية والنبوية، الواردة في شرف النفس الناطقة. فأما من كان من أهل الله، من أهل الكشف فذلك قد عرف الحق وجزم به. وأمَّا من كان من أهل الله تعالى من أهل الإيمان، ولا كشف له فهو يستدلّ بالأدلة الشرعية على شرف النفس الناطقة، ويرجو نجاتها في الآخرة. وأرجى ما يتمسّك به هذ الحديث الوارد في هذه القضية. وإن صاحبها وهو الجسم، إن شقي بدخول النار فذلك ل يقدح في شرف النفس الناطقة، فإنه لا يصيبها ما يصيب النفس الحيوانية، ولا ما يصيب الجوارح، فهي منزّهة عن ذلك. وما يلحقها في الآخرة عند التفاتها لجسمها في النار هو في المثل، كمن يشقى هنا في الدنيا بأمراض النفس، من هلاك ماله وخراب منزله وفقد ما يعزّ عليه ألماً روحانياً نفسّياً لا تألماً حسّياً. فإن ذلك التألّم الحسّي حظ الروح الحيواني، فإنه الذي يتألم ويلتذ حسذاً بالمحسوسات، وهذا الشقاء للجسم بدخول النار والتألم النفسي الحاصل للنفس الناطقة في الدنيا والآخرة، كلّه غير مؤثر حطّ في شرفها. فإنها منفوخة من الروح المضال إلى الله تعالى . بطريق التشريف في قوله: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾[الحجر: 15/29].

فالنفس الناطقة من النفس الكلّ، والنفس الكلّ من الروح الكلّ، والروح الكل أمر الله، وأمره صفته، وصفته عين ذاته، فالأصل شريف. ولماكانت النفس الناطقة من العالم الأشرف، عالم الأرواح المقدسة قام لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ لكونها نفساً، والنفس حقيقة واحدة، وإن تعددت ظهوراتها، واتصفت بصفات متباينة، فقيل: هذا مؤمن، وهذا كافر، وهذا مطيع، وهذا عاص، وهذا عالم، وهذا جاهل... فكلّ هذا غير مؤثر في حقيقة النفس الناطقة. فلذلك قام (صلى الله عليه وسلم) لجنازة اليهودي فقيامه له لعينها، بقطع النظر عن كونه يهودياً أو غيره، فهذا القول والفعل منه (صلى الله عليه وسلم) إعلام بتساوي النفوس في الأصل والشرف، فلا فرق بين نفس ون فس، من حيث أنها نفس.

فصل في وصل 2

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في وقت صلاة الظهر من الباب المذكور، فأرباع الإنسان من حيث انقسام بنيته إلى أربعة أرباع، فظاهره الذي هو حواسه ربع، وقلبه الذي هو باطنه ربع، ولطيفته التي هي روحه ونفسه الناطقة ربع، وطبيعته التي هي روحه الحيواني وجسمه ربع. فظاهره الذي هو حواسّه وقلبه وروحه لا ينفكّ عن عبادة أصلاً تتعلق به، فإمّ أن يطيع وإمّا أن يعصي في الظاهر، وإلاَّ فالجوارح لا تعصى من ذاتها. والربع الواحد الذي هو طبيعته وحيوانيته فلا طاعة ولا معصية لها، فإنه غير مكلّف، ول عالم بأمر ولا نهي.

فصل في وصل 3

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في وصل، في ذكر ما تجب به الزكاة. فإن الأعضاء الثمانية المكلّفة طاعة النفس الناطقة، وبها كانت النفس الناطقة مكلّفة، هي ظاهرة بحكم الأصل، والزكاة إنما أوجبها الله تطهيراً، فلا تجب فيما هو طاهر كالأعضاء الثمانية، فإنها على الفطرة الأولى المطلقة، لا يلحقها تبديل ول تغيير، ولا تزول عنها تلك الطهارة الأصلية والعدالة، ألا تراها تشهد يوم القيامة على النفس الناطقة، وتقبل شهادتها لزكاتها الأصليّة وعدالتها!.

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾[الإسراء: 17/36].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[النور: 24/24].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾[فصلت: 41/21].

وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾[فصلت: 41/22].

فهذا كلّه إعلام من الله لنا: أنَّ كلّ جزء فينا شاهد عدل زكي مرضي. وذلك بشرى خير لنا، بأن كلَّ جزء منَّا له عناية تخصّه من الله تعالى ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون صورة الخير فيها، وإنما يعلمه القليل، فإنَّ الأمر إذا كان بهذه المثابة في عناية الله بكل جزء منَّا، يرجى أن يكون المآل إلى خير وسعادة، وإن دخل الجسم بجميع أجزائه النار، فإن الله أجلّ وأعظم وأعدل من أن يعذّب مكرهاً مقهوراً على معصيته، وقد قال: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾[النحل: 16/106].

وقال (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح: ((وما استكرهو عليه)) وقد ثبت حكم المكره في الشرع، وعلم حدّ المكره الذي اتفق عليه، وا لمكره الذي اختلف فيه. وهذه الجوارح من المكرهين، المتفق عليه أنه مكرهون، فتشهد هذه الأعضاء المكرهة على المخالفة بلا شك، على النفس المدبرة لها، السلطانة عليها، إذ أنكرت النفس عند سؤال الحق تعالى إيّاها. إذ النفس هي المطلوبة عند الله ب لوقوف عند حدوده، التي رسم لها، وهي المسؤولة عنها، وهي مرتبطة با لحواس الظاهرة والقوى الباطنة ارتباطاً لا انفكاك لها أبداً عن هذه الأدوات الجسمية الطبيعية العادلة الزكيّة المسموع المرضيُّ قولها عند الله تعالى فهي ملازمة لها في الدنيا والبرزخ والآخرة، في كلّ صورة تتعلق بها وبتدبيرها، فكلّ ما تعلمه وتعلمه فبهذه الأدوات. ولا عذاب للنفس الناطقة العذاب الخيالي إلاَّ بواسطة تعذيب هذه الجسوم بإظهار أسباب الآلام عليها، فهي التي تحسّ بالآلام المحسوسة لسريان الروح الحيواني فيها، لو بقيت حيّة في النار، ولكنه ـ تعالى يميتها في النار حتى لا تحسّ بالاحتراق ولا بغيره من أنواع العذاب، كرامة لها. وأمَّا النفس الناطقة فليس عذابها بعذاب حسّي، وإنما هو عذاب نفساني بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرديئة، وبما تراه في رعّيتها ممّا تحسّ به النفس الحيوانية الحسّاسة من الآلام، وبم يطرأ عليها من التغييرات، من نضج الجلود وشدخ الرؤوس وتكسير العظام واسوداد الجلود، حتى تصير حمماً، كلّ صنف بما يليق به من العذاب. وقد أخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما ورد في الأخبار الصحيحة، بمآلها، لإيمانها إيمان الفطرة المطلقة التي فطر الله جميع المخلوقات عليها، وبم سبّح كل مخلوق ربّه تعالى ، فمآلها إلى السعادة، كلّ بما يناسبه من السعادة، فأمَّ المؤمنون والموحدون من غير إيمان فمآلهم إلى السعادة الكاملة، وأمَّا أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها فمآلهم إلى سعادة تناسبهم وتليق بهم، كرامة للأعضاء، لكونها كانت مجبورة مقهورة للنفس الناطقة. والمقهور غير مؤاخذ بما أجبر عليه، وما عذبت الجوارح صورة بالحرق وتبديل الجلود ونحو ذلك، إلاَّ أن استعدادها و مزاجها أعطي ذلك من غير إحساس لموتها في النار، ولإحساسها أيضاً باللذة فيما نالته في الدنيا، من حيث حيوانيتها، وإن كانت ما عرفتها معصية ولا قصدت المخالفة، فافهم. فصورتها أعني الجوارح صورة من أكره على الزنا وفيه خلاف، بالمؤاخذة وعدمها، والنفس الناطقة غير مؤاخذة بالهمّ والمخالفة مالم تعمل ما همّت به الجوارح، كما ورد في الصحيح، والنفس الحيوانية مساعدة بذاتها للنفس الناطقة لا بواسطة؛ مع كونها أعني النفس الحيوانية مجبورة للنفس الناطقة، فلا عمل للنفوس الناطقة إلاَّ بهذه الأ دوات الجسميّة، ولا حركة في عمل من الأعمال للأدوات إلاَّ بالأعراض النفسيّة. فكما كان العمل بالمجموع: نفس ناطقة وتفس حيوانية وأدوات جسمية، وقع العذاب بالمجموع، غير أن عذاب المجموع مختلف، فالنفس الناطقة عذابها معنوي خيالي، لا تحمله ولا تحسّ به إحساساً. والنفس الحيوانية تحسّ به ولا تحمله. والأعضاء تحمل العذاب صورة ولا تحسّ به لموتها. ثم تقضي عدالة الأدوات إلى سعادة المؤمنين والموحّدين من غير إيمان ممّن لم يكن له رسول، فيرتفع العذاب الحسّي عنهم. ثم يقضي حكم الشرع الذي رفع عن النفس الناطقة ما همّت مما لم تعمل أو تتكلم؛ فيرتفع أيضاً العذاب المعنوي الخيالي عن النفس الناطقة المؤمن فل يبقى عذاب معنوي، الذي هو حظ النفس الناطقة ولا عذاب حسيّ الذي هو حظ النفس الحيوانية، ولا عذاب صوري من غير إحساس، الذي هو حظ الأعضاء، فلا يبقى شيء من هذه على أحد من أهل الإيمان. وبقدر قصر الزمان زمان الالتذاذ بالمعصية في الدار الدني بذلك العمل بوجود اللذة فيه وأيام النعيم قصار تكون مدّة العذاب على النفس الناطقة، العذاب المعنوي، وعلى النفس الحيوانية الدرّاكة العذاب الحسي، مع قصر الزمن المطابق لزمان العمل، تحقيقاً للعدل، وإثباتاً للفضل. فإنَّ أنفاس الهموم طوال، فما أطول الليل على أصحاب الآلام، وما أقصره بعينه على أصحاب اللذات والنعيم، فزمان الشدة طويل على صاحبه وزمان الرخاء قصير. ولذا قيل:

|

فالليل إن هجرت كالليل إن وصلت |

|

أشكو من الطول ما أشكو من القصر |

فصل في وصل 4

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في الباب السابع والأربعين ومائة: جلد الإنسان وجوارحه وشعره وبشره ناطق بتسبيح الله تعالى من مؤمن وكافر، لأن الكلّ عالم بمن يسبّح حي بحياة، لا عن سبب، فإنَّ من الموجودات ماهو حيٌّ بحياة واحدة، ومنها ما هو حيّ بحياتين وبثلاث وبأربع، ولهذا السرّ الذي ذكرناه من حياة كل جزء من أجزاء الإنسان تشهد يوم القيامة على النفس الناطقة الكافرة الساترة الجاحدة، لما صرفت فيه الجوارح ممّا نهيت عنه. ولولا وصف الشارع لها بالفجور والسوء والكفر والجحود ما صحّ لنا أن نقول ذلك، ولكن كما أنه تعالى، لا يسأل عم يفعل لا يسأل عما يقول.

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا﴾[فصلت: 41/21].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم﴾[النور: 24/24].

والجوارح إنما تشهد على عين الفعل، لا من كونه معصية. فإنه لا علم له بذلك، فهم عدول، وشهادتهم مقبولة على النفس من حيث هم أغيار لها. ولو كان ذلك عليهم لكان إقراراً لا شهادة.

فصل في وصل 5

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في الباب الثامن والسبعين ومائة: كم هي الجوارح منّا وحيوانيتنا بحكم النفس الناطقة وتحت قهرها وتصريفها لا تقدر الجوارح والنفس الحيوانية على مخالفتها، لأنها كالآلات لها، فلا تفعل إلاَّ بفاعل بها، فهي التي تصرّفها كيف تريد في مرضاة الله حسب أمره ونهيه، وفي غير مرضاته حسب إرادته، فهي تنفّذ حكم الله في الجسم وفي الحيوانية من كونه آمراً ومن كونه مريداً. وكل جزء من جوارح الإنسان، إذا ترك ولم تستعمله النفس الناطقة في منهي عنه قضاه الله عليه، فهو بالنظر إلى نفسه وما حظر عليه، لا يتمكّن أن يتصرّف إِلاَّ فيما يرضي الله، فإنه وجميع مافي الوجود بهذه المثابة من الطاعة الذاتية لله، إلاَّ الثقلان الإنس وا لجن وهو قوله: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ﴾[الإسراء: 17/ 44].

يريد: كلّ مسبح لله، فذلك التسبيح للثناء على الله لا للجزاء، لأنه في عبادة ذاتية لا يتصوّر معها طلب مجازاة. فهذا من حبه الكائن من الخلق له سبحانه. إلاَّ بعض النفوس الناطقة من الإنس و الجن، فإن غيرهما ليست له نفس ناطقة، وبسببه اختصا بالتكليف دون سائر الموجودات، لما جعل لها في معرفة الله القوة المفكّرة التي من خاصّية النفس الناطقة، ابتلاء من الله، ما ابتلى به أحداً من خلقه. فلم تفطر على العلم بالله خلافاً لسائر المخلوقات، ولهذا قبض عليها تعالى في قبض الذريّة من ظهر آدم وبنيه من ظهورهم، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ﴾[الأعراف: 7/172].

شهادة قهر لأنهم مقبوض عليهم، وكلّ مقبوض عليه محصور، وكلّ محصور مقهور. فسجدت له كرهاً من أجل القبض عليها، لا طوعاً، لما فيه من الربوبيّة باطناً، فإنها مخلوقة على الصورة الإلهية، فأبت أن تسجد لمثلها، فما سجدت إلاَّ كرهاً، واعترفت بربوبيته لها. ثم بعد القبض والإشهاد عليها أرسلها تعالى مسرّحة من تلك القبضة الخاصّة، قبضة الإشهاد عليها. وإلاَّ فهي مقبوض عليها أبداً، من حيث ل تشعر نها مقبوض عليها، وشعر بذلك أنبياء الله وبعض أوليائه. فتخيّلت النفوس الناطقة بعد إرسالها من هذه القبضة أنها مسرّحة بعد، ما بقي عليها قبض ولا قهر. فلما وجدت مدبّرة لهذا الهيكل المظلم العنصري جرت في الأمور الموجد في العالم العنصري بحسب ما يعطيها غرضها، من حيث أنها مدبّرة لنفس حيوانيّة شهوانيّة، ل تحبّ من الأمور إلاَّ ما يلائم طبعها خيراً أو شراً، فهي لذلك تعطيها ما قسم الله لها، حسب الإرادة الإلهية أو الأمر الشرعي، وغفلت النفس الناطقة عن مشهد الإقرار لموجدها بالربوبية حين وصلت إلى موطن الدنيا، موطن التكليف بالأمر والنهي، وبتدبير النفس الحيوانية إلى الأجل الذي قدّره الله لها. فإنه تعالى قضى على النفوس الناطقة أنها لا تكون في موطن إلاَّ وتنسى ما كان لها قبله، حكمة وعدلاً، إلاَّ نفوس الأنبياء وبعض الأولياء، ومع هذا فالعلوم مركوزة فيها، يظهرها الله لها منها متى شاء.

فصل في وصل 6

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في البا بالموفى ثلاثمائة: فيلحق الإنسان بهؤلاء السموات و الأرض والجبال والملائكة في الطاعة لله تعالى والمعرفه به ، من حيث طبيعته، لا من حيث لطيفته، التي هي نفسه المخاطبة، بسبب ماهي مدبّرة لهذا الجسم المظلم، ومتولّدة عنه، فإن النفخ الإلهي يتوجّه على الطبيعة العنصرية فتظهر النفس الناطقة بينهما، فيدخل الخلل عليها. وهو نسبتها إلى الرذائل، من نشأتها الطبيعية، لا من حيث عينها وحقيقتها. فالإنسان جسده كلّه من حيث طبيعته طائع لله تعالى مشفق شفقة إجلال لا شفقة خوف. ومامن جارحة منه، إذا أرسله العبد، الذي هو كناية عن النفس الناطقة جبرا في مخالفة أمر إلهي أو شرعي قدّره الله على تلك الجارحة إلاَّ وهي تناديه: لا تفعل، لا ترسلني فيما حرّم عليك إرسالي فيه، إنّي شاهدة عليك يوم القيامة، لا تتبع شهواتك وحيوانيتك. وتبرأ إلى الله من فعله بها. وكلّ قوّة وجارحة فيه بهذه المثابة. ولا تعرف الفعل المحرّم بعينه، ول تعلم من الله ما تعلمه النفس الناطقة. فإن الشأن إذا أراد الروح الكلّ إظهار أمر بإرادة الله تجلّى للقلب، فانشرح الصدر لذلك الأمر، والقلب مرآة العقل، فيرى العقل ذلك الأمر، فيعرف أنه مراد الروح الكل، فيكتب ذلك في ذات النفس الناطقة، فيظهر على الجوارح فيقال بلسان الشرع: أطاع أو عصى. فعالم الشهادة لا تظهر عنه حركة ول سكون، إلا عن عالم الغيب، وهو عالم الروح، ولهذا هم الجوارح والقوى مجبورون تحت قهر النفس الناطقة المدبّرة لهم، وتسخيرها إياهم، فينجيهم الله تعالى دونه من عذاب يوم أليم، إذا أخذه الله يوم القيامة وجعله في النار، فإن قلت المجعول في النار هو الجسم، والنفس الناطقة ماهي حالّة فيه، وتعلّقها به تعلّق تدبير، كتدبير الشمس للعالم الأرضي. قلنا: النفس الناطقة، لما علقها الله بتدبير الجسم؛ تعشّقت به، كما قيل:

أنا من أهوى، ومن أهوى أن

فالتأثر الذي عبّر عنه بعذابها يوم القيامة؛ هو لهذا التعشّق. فأم المؤمنون و الموحدون الذين يخرجون من النار إلى الجنة بالشفاعات وبرحمة أرحم الراحمين فيميتهم الله فيها إماتة حقيقية للحديث الصحيح، كرامة للجوارح الإنسانية، حيث كاغنت مجبورة للنفس المدبّرة لهم، فيما قادها إلى فعله العبد من الأفعال المحرّمة تنفيذاً لما قضاه الله على الجوارح، فلا تحسّ الجوار ح بالألم لموتها، وتعذب النفس الناطقة وحدها في تلك الموتة الحاصلة للجوارح، وعذابها تخييل، كما يعذّب النائم فيما يراه في نومه من الأشياء المفزعة، فيتألم تألماً خيالياً، وجسده في سريره، وفرشه على أحسن الحالات مثلاً، وإلاَّ فالحق، أن العذاب المنسوب للنفس الناطقة مجهول الكيفية. وأمَّا أهل النار، الذين قيل فيهم كما في الآية: إنهم ل يموتون ولا يحيون، وهم المشركون المتكبرون على الله، كمدعي الألوهية والمنافقين والمعطلّة، إن كان هناك معطل، وهم الذين لا يخرجون من النار أبداً، فإن جوارحهم أيضاً بهذه المثابة من الإماتة في النار كشفاً وقياساً، ألا تراها تشهد عليهم يوم القيامة؟! كجوارح عصاة المؤمنين والموحّدين، فأنفسهم الناطقة لا تموت في النار، لأن حياتها ذاتية، فهي عين الحياة، لتذوق الأنفس الناطقة العذاب النفسي الخيالي، وجوارحهم لا تحيا في النار حتى لا تذوق العذاب، فأهل النار، من مؤمن وكافر، عذابهم نفسي بالنسبة إلى نفوسهم الناطقة، في صورة حسّية، بالنسبة إلى الجوارح، من تبديل الجلود، وما وصف الله من عذابهم كلّ ذلك الحاصل للجوارح، تقاسيه أنفسهم الناطقة من نفسها مثل ما تقاسي الأم لما تراه من البلايا بولدها. فكلّما التفتت إلى جسمها في النار تأثّرت، فإذا أعرضت عنه رجعت إلى تجرّدها النسبي، وحينئذٍ لا تأثر ولا ألم، فإنه أعرضت عن الطبيعة و النفس بمجردها، لا أ لم ولا لذّة فيها، وأمَّا أجسامهم فإنه قد زالت الحياة من جوارحهم، فلا تحسّ ولا تتألم، بل ولو كانت حيّة، فليس من شرط الحيّ أن يحسّ، وإنَّما من شرطه أن يعلم، وقد يحسّ وقد لا يحسّ. فهم ينضجون في النار كما ينضج اللحم في القدر. أتراه يحسّ بذلك النضج؟! بل له نعيم به، فإنه مطلوبه بالاستعداد، هذا إذا كان ثمَّ في اللحم حياة، يجعل الله تعالى في ذلك النضج نعيماً، وقد علم أن أجزاء الإنسان كلها حيّة بحياة ذاتية، وعذاب النفوس الناطقة ماهو عذاب حسي. وإلاَّ فغاية ما تحمله النفوس الناطقة من العذاب، فهو في المثل، كشخص يرى بعينه نهب ماله وخراب ملكه وإهانته. فالملك الذي هو كناية عن الجسم مستريح بيد من وصل إليه، والأمير الذي حصل في ملكه ما حصل من التخريب والإهانة والنهب معذّب بذلك عذاباً نفسيّاً، وإن كان الأمر بدنه سالماً من العلل والأمراض الجسمية الحسيّة، ولكن هو أشدّ الناس عذاباً، حتى إنه يتمنّى الموت ولا يرى م يراه مثلاً.

فصل في وصل 7

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في الباب الموفي عشرين وثلاثمائة: القبضتان المشار إليهما في الحديث: ((إن الله قبض قبضة من يمينه وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة من شماله وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي)).

وهما العالمان، عالم السعادة، وعالم الشقاوة، وما منهم جارحة ولا جوهر فرد إلاَّ وهو مسّبح لله مقدس لجلاله، غير عالم بحكم الله عيناً فيما تصرّفه فيه نفسه المدبّرة المكلفة، التي كلّفها الله عبادته، والوقوف بهذه الجوارح، التي هي عالمة المتصل، وبعالم ظاهره الذي هو عالمه المنفصل، عندما حدَّ له من قبل الشارع. فلو علمت الجوارح بالمحرم عينا، كما تعلمه النفس الناطقة من ذلك تفصيلاً؛ ما وافقت الجوارح النفس الناطقة على مخالفة أصلاً، موافقة اختيار بإرادة وإلاَّ فهي مسخّرة للنفس الناطقة، لا تقدر على الامتناع، وإنّما كانت الجوارح بهذه المثابة من الطاعة الذاتية، فإنها ما تعاين شيئاً من الموجودات إلاَّ مسبّحاً له، مقدساً لجلاله، غير أنها وإن كانت غير عالمة بنهي الله تعالى على التعيين، فيما تصرفها فيه النفس الناطقة فقد أعطيت من الحفظ القوّة العظيمة، فلا تصرّفها فيه النفس الناطقة في أمر صغير أو كبير إلاَّ وتحفظ على ذلك الأمر وتعلمه بعينه، لا من حيث أنه معصية أو طاعة، والنفس الناطقة تعلم أنَّ ذلك الفعل طاعة أو معصية، فإذا وقع الإنكار يوم القيامة، عند السؤال عن شيء من هذا من النفس الناطقة رحمة برعيّتها التي هي في تخيلها نفسها، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا﴾[النحل: 16/111].

يقول الله عند إنكارها: نبعث عليك شاهداً من نفسك وجوارحك، فلا يتمكن لك تجريحه. فتقول النفس في نفسها: من ذا الذي يشهد عليَّ من نفسي؟! فيسأل الله الجوارح عن تلك الأفعال التي صرّفها فيها العبد، وهو النفس الناطقة، وأنكرها، فيقول الله للعين: قل لي فيما صرّفك، فتقول له العين: ياربّ، نظر إلى أمر كذا وكذا، تعد أشياء من جملتها ما نهي عن النظر إليه، وتقول الأذن: أصغي بي إلى كذا وكذا، ممّ حرّم عليه الإصغاء إليه، وتقول اليد: بطش بي في كذا وكذا، والرجل كذلك، و الجلود كذلك، والألسنة كذلك.... فيقول الله له: هل تنكر شيئاً من ذلك، بعد ما شهدت به عليك نفسك؟ فيحار ثم يقول: لا أنكر شيئاً من ذلك، لأنه عرف أنَّ الموقف موقف ابتلاء، وفي الحقيقة، السائل هو الفاعل، ولكن ماكلّ حق يحمد في كلّ موطن، كما أنه ما كلّ باطل يذم، والجوارح لا تعرف م الطاعة ولا المعصية على التعيين، لأنَّ عبادتها وطاعتها ذاتية لها. فيقول الله للعبد النفس الناطقة: ألم أقل لك على لسان رسولي، وفي كتبي: لا تنظر إلى كذا، ول تسمع إلى كذا ولا تسعّ إلى كذا ولا تبطش بكذا... ويُعَيِّن له جميع ما تعلّق من التكليف بالجوارح، ثم يفعل كذلك بالتكليف المتعلق بالباطن. فيما حجر عليه، من سوء الظن وغيره، فإذا قامت الحجة البالغة ولله الحجة البالغة وعذّبت النّفس الناطقة في دار الشقاء كما فصلناه، بسبب ما يمسّ الجوارح من النار وأنواع العذاب في الحسّ، والجوارح مملكتها ورعيّتها في الدنيا، فأمَّا الجوارح فتستعذب جميع م يطرأ عليها من أنواع العذاب وتستلذه، حيث فارقها الإحساس وبقيت عليها حياته الذاتية بها، تستعذب مايطرأ عليها من أنواع العذاب. ولذا سمّي عذاباً، لأنه تستعذبه كما يستعذب ذلك العذاب خزنة النار، حيث تنتقم لله. كما أن ملائكة النعيم تنعم لله، وكذلك الجوارح تتنعّم بما يطرأ عليها في النار، حيث جعلها الله محلاً للإنتقام من تلك النفس الناطقة، التي كانت تحكم عليها، فالعذاب في الصورة للجوارح، والانتقام بذلك من النفس. يخلق الله هذا الإدراك في الجوارح وهي لا علم لها بالنفس الناطقة وشرفها. فالآلام تختلف عن النفس النا طقة: ألم نفسي من نفسها بسبب ما تراه في ملكها من التخريب والحريق، وألم بسبب ما تنقله إليها الروح الحيوانية، فإنَّ الحسّ ينقل للنفس الناطقة الآلام في تلك الأفعال المؤلمة فيسبّب التألم. والالتذاذ للنفس الناطقة أحياناً إحساس الحسّ المشترك بما يتأثر له المزاج من الملائم وعدم الملائم، عند التفات النفس إلى الجسم الالتفات التام. وحالة الإعراض عنه لا ألم ولا لذة، قال أبو يزيد البسطامي (رضي الله عنه) : ضحكت زماناً وبكيت زماناً، وأن اليوم لا أضحك ولا أبكي! أخبرأنه وقف مع تجرد نفسه، من غير نظر إلى جسمه الطبيعي، وأم الجوارح فما عندها إلاَّ النعيم الدائم في جهنّم، لا تعرف ألماً في نفسها مثل ماهي الخزنة عليه في جهنّم، فما عندها إلاَّ النعيم، فكذلك هي الجوارح في جهنّم ممجّدة مسبحّة لله تعالى ـ، مستعذبة لما يقوم بها من الأفعال المؤلمة عادة، كما كانت في الدنيا مسّبحة ممجّدة غير متألمة من حيث هي، بما يطرأ على النفس الحيوانية من الآلام فيتخيّل الإنسان الجاهل بحقائق الأشياء وبواطنها أنَّ العضو يتألّم لإحساسه في نفسه بالألم، وليس كذلك. وإنما هو المتألّم من حيث نفسه الحيوانية الحاملة للحسّ، بسبب ما تحمله الجارحة من سبب الألم، ألا ترى المريض مثلاً، إذا نام؟! لاشكَّ أنَّ النائم حي، والحس عنده موجود، وا لجرح الذي يتألّم به في يقظته موجود. ومع هذا لا يجد العضو ألماً حالة النوم، والعلة لهذا أن الواجد للألم، وهو الروح الحيواني قد صرف وجهه عن عالم الشهادة، عالم الحسّ إلى البرزخ عالم الخيال. فم عنده خبر من عالم الشهادة و الحس، فارتفعت عنه الآلام الحسّية، وبقي الروح الحيواني في البرزخ، على مايكون عليه، إمَّا في رؤيا مفزعة فيتألم، أو في رؤي حسنة فيتنعم، تألماً وتنعماً خياليين، فينتقل معه النعيم أو الألم حيث انتقل شهادة وبرزخاً، فهو الحساس المتخيل، فإن التخيّل للإنسان، بما هو حيوان. فإذا استيقظ المريض، وهو رجوع النفس الحيوانية إلى عالم الشهادة، قامت به الآلام والأوجاع. فقد تبيّن لك مما ذكرناه إن كنت عاقلاً تفهم معنى ما قلناه، من يحمل الألم منك، والمراد أسباب الألم، وهي الجوارح، ومن يحسّ به، وهي النفس الحيوانية، ممّن لا يحمله ول يحس به وهي النفس الناطقة. ولو كانت الجوارح والجلود تتألم في جهنم لأنكرت كم أنكرت النفس، وما كانت تشهد عليها. قال تعالى خطاباً للنفوس الناطقة: ﴿وَمَ كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾[فصلت: 41/22].

وقال: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾[الإسراء: 17/36].

فاسم «كان» هو النفس، يسأل النفس عن سمعه وبصره في الأفعال الظاهرة، وعن فؤاده في الأفعال الباطنة، كما قرّرناه. يقال له في المثلك أيها الوالي، قد ولّيناك رعيّة فما فعلت برعيتك؟! هل نصحتها أو غششتها؟ فإن كانت الثانية أخذه الملك فتفرح الجوارح لذلك. ألا ترى الوالي الجائر في عالم الشهادة، إذا أخذه الملك وعذّبه عند الشكاية للملك، واستغاثة رعيّته به، كيف تفرح الرعّية بالانتقام من واليها الجائر؟! كذلك الجوارح تفرح. وسيكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها بسبب م تراه في النفس، التي كانت تدّبرها في ولايتها عليها في الدنيا، بضرب مثال يضربه الله للجوارح. وفرح الجوارح بما تراه في النفس الناطقة تشفياً وجهلاً بمرتبة النفس الناطقة، وغيرة لانتهاك حرمات الله، لأنها تنسب الفعل والمخالفة للأمر الإلهي، للنفس الناطقة، وحرمة الله عظيمة عند الجوارح وإن كان محلاً حاملاً لأسباب الآلام، فهي لا تحسّ. ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف يميتهم الله في النار إماتة حقيقية؟! فهم في المثل هناك، كما ينام المريض هنا، فلا يحسّ بالألم وسبب الألم موجود. كذلك عصاة المؤمنين لا يحسّون بالآلام في جهنّم، مع وجود أسباب الألم بالنصّ الصريح، عناية من الله بمن ليس من أهل النار، وكذلك أهلها. حتى إذا عادوا حمماً سوداً أخرجوا من النار بشفاعة الشفعاء وب الحرمة. فلو كانت الجوارح تتألم بالنضج والحرق لوصفه الله بالألم في ذلك الوقت، وقت كونهم في جهنّم، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة. فإن قلت: فما فائدة حرقها حتى تعود حمماً، مع أنها لا تتألّم في جهنم؟! قلنا: كلّ محل يعطي حقيقته، وماهو مستعد له. فذلك المحل الجسم العنصري يعطي هذا الفعل، وهو السواد والنضج في الصور الجسميّة، ألا ترى الإنسان إذا قعد في الشمس يسودّ وجهه وبدنه؟! لأن جلد الإنسان مستعد لقبول ذلك الفعل من الشمس، والشقة من الكتان والقطن، إذا نشرت في الشمس وتتبعت با لماء، كلما نشفت تبيّض، فهل أعطي ذلك السواد جلد الإنسان، والبياض للشقة إلا المحل المخصوص والمزاج المخصوص؟! فإن الفاعل واحد، واختلفت آثاره لاختلاف القوابل، وهي الاستعدادات والأمزجة. فلم يكن المقصود من حرقهم حتى عادوا حمماً، العذاب. ولو كان المقصود العذاب لم يمتهم فيها إماتة، فإن محل الحياة في النفوس الحيوانية يطلب النعيم والألم لحياته، وقبوله اللذة والألم بحسب الأسباب المؤلمة والمنعّمة. فالقوابل هي الموصوفة بما ذكرنا، لا مطلق الصورة الجسميّة، ولو كانت ميتة. وإذا أحياهم الله تعالى وأخرجهم من النار، ونظرو إلى تغيير ألوانهم وكونهم قد صاروا حمماً سوداً ساءهم ذلك التغيّر، فينعم الله عليهم بالصورة التي يستحسنونها فينشئهم عليها، ليعلموا نعمة الله عليهم، حين نقلهم مما يسوؤهم من السواد والتشويه، إلى ما يسرّهم من الجمال. فقد علمت يا أخي من يتعذّب منك، إذا كنت شقياً، وهو النفس الحيواني عذاباً محسوساً، والنفس الناطقة عذاباً نفسياً، ومن يتنعّم منك، وهي الجوارح، وما أنت سواك. فإنك إنسان بالمجموع، فل تجعل رعيتك تشهد عليك بالجور، فتعود بالخسران، كيف تسفّه نفسك وقد ولاك الله الملك على مملكة هي أشرف الممالك؟! وأعطاك اسماً من أسمائه، فسمّاك ملكاً مطاعاً؟! فلا تجر ولا تحف، فإن ذلك ليس من صفة من ولاّك، فإن صفته العدل، هذا لسان الشريعة ولسان الحقيقة يقول الحق تعالى: ﴿مَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾[ق: 50/ 29].

ولا يكبون إلاَّ ماسبق به علمه ومشيئته، فانقياد المكلّف إنما يكون من حيث يريد الحق، لا من حيث يأمر، إلاَّ إذا وافق ا لأمر الإرادة، فحينئذٍ يجمع بينهما. والحكم حقيقة منه ، وإليه يعود.

فصل في وصل 8

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في الباب الثالث والأربعين وثلاثمائة: فبالرحمة المركّبة ضم أجزاء الإنسان بعضها إلى بعض حتى ظهرت أعيانها صوراً قائمة ذات أبعاد. وبالحرمة المركّبة من المنزل الثاني ركب المعاني والصفات والأخلاق و العلوم في النفس الناطقة، والنفس الحيوانية، الحاملة للقوى الحسية. وبالرحمة الثالثة المركّبة، ضم النفوس الناطقة إلى تدبير الأجسام فهو تركيب روح وجسم، وهذ الثالث من التركيب هو الذي يتّصف بالموت، فإن الموت عبارة عن كلّ هذا التركيب، وعزل الوالي عن تدبير الجسم. فأبرز الاسم المدبّر هذه النفوس من أبدانها العنصرية، بتوجّه النفخ الإلهي عليها، من الروح المضاف إليها في قوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾[الحجر: 15/29]، و [ص: 38/72].

وذلك أنَّ كلّ مؤثّر فيه أم، وكلّ مؤثر أب، والمتولّد بينهما من ذلك الأثر ابن. فالروح أب، والطبيعة العنصرية أم، فإنها محلّ الولادة، تتوجّه الأرواح على العناصر، فتظهر فيها المولدات الخمس. لهذا يقال: النفوس الناطقة متولدة عن أبدانها، فإن البدن أمّها، فركبها الاسم المدبر مع الجسم الذي تولّدت منه، تركيب تدبير لا تركيب امتزاج وحلول، وهو تركيب ا ختيار من الفاعل المختار سبحانه. ولو كان تركيب استحقاق كما زعمت الحكماء مافارقه بالموت، وجعله سبحانه مدبراً لجسد آخر برزخي، وألحق هذا الجسم الترابي با لتراب، ثم ينشئ له الفاعل نشأة أخرى يكربه فيها في الآخرة. فلمّا اختلفت المراكب لهذه النفس الناطقة علمنا أن هذا الجسم المعين، الذي هو أم لهذه النفس الناطقة المتولّدة عنه، ماهي مدبّرة له بحكم الاستحقاق، لانتقال تدبيرها إلى غيره. وبطل قول الحكماء: «إذا أنشأت الهيولي صورة وجب على واهب الأرواح أن يهب لها نفساً تناسبها»، وإنما للجسم الذي تولدت عنه هذه النفس الناطقة اللطيفة الإنسانية من الحق، أنها مادامت مدبّرة له في دار التكليف، ل تحرك جوارحه إلاَّ في طاعة الله، وفي الأماكن والأحوال التي عيّنها الحق على لسان الشارع لها هذا، يستحق هذا الجسم لما عليه من حق الولادة هذا حكم الأمر الشرعي، فإذ ورد قضاء إرادي وجب عليها تنفيذه، فهي منفذة، إنْ محموداً وإن مذموماً. هذا لسان الحقيقة. فمن النفوس الناطقة ماهو ابن بار بوالديه، فيسمع لأبويه الروح الكلي والجسم العنصري ويطيع؛ وفي رضاهما رضاء الله؛ قال عزَّ وجلَّ: أن اشكر لي من الوجه الخاص ولوالديك من الوجه السببي ـ. ومن النفوس ماهو ابن عاق، فلا يسمع ولا يطيع لأبويه في الظاهر، وفي الباطن هو مطيع لأبيه الروح، فإنه لا يتصرّف في الجسم إلاَّ إذا ورد عليه أمر إلهي إرادي. فالروح خير كله، لا يأمر إلاَّ بطاعة الله الإرادية. وأمَّا الجسم فلا يأمر النفس إلاَّ بخير. ولهذا تشهد على ابنه يوم القيامة جلود الجسم وجميع جوارحه، فإن هذا الابن قهرها وصرفها حيث يهوى، وما شعرت أنه صرفها فيما صرفها تنفيذاً لإرادة الله وطاعة له.

فصل في وصل 9

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) : في الباب الرابع والأربعين وثلاثمائة، ورد في الحديث الصحيح، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((أمَّا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم)).

ولم يخصّص (صلى الله عليه وسلم) أمة من أمّة، ما قال: ناس من أمّتي، بالإضافة، فهذه رحمة عامّة في من ليس من أهل النار، من جميع الأمم. ثم قال ـ (صلى الله عليه وسلم) فأماتهم الله فيها إماتة، فأكّده بالمصدر، دفعاً للمجاز فهذا كلّه قبل ذبح الموت. وأما بعده فلا موت. وإن الموت يحيا بعد الذبح. وإنم أماتهم حتى لا يحسّوا بما تأكل النار منهم، فإنَّ النفوس التي للجوارح من فيض النفس الناطقة، هي المؤلمة المتألمة، لو بقيت، وهي الموحّدة المؤمنة، فيمنع التوحيد والإيمان قيام الآلام والعذاب بها، بموت الجوارح والحواس. أعني الجسوم كلّها مطيعة لله في دار التكليف، للنفوس الناطقة، فلا تحسُّ بآلام الإحراق الذي يصيرهم حمماً. فإنَّ الميت لا يحسّ بما يفعل به، فإنَّ الحق تعالى يعلم كل شيء، وهو منزّه عن الإحساس، بإجماع العقلاء. فما كلّ ما يعلم يحسّ به، فأهل النار نزعت منهم الحياة التي بها الإحساس، وبقيت لهم حياة بها العلم. فرفع الله العذاب عن الموحّدين و المؤمنين، وإن دخلوا النار، فما أدخلهم الله النار إلاَّ لتحقّ الكلمة الإلهية والسابقة الربّانية، ويقع بعد الدخول التمييز بين الذين اجترحوا السيّئات، وهم المجرمون، فيقال: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ﴾[يس: 36/59].

وبين الذين عملوا الصالحات، فهذا حديث صحيح يعم الموحدين والمؤمنين من سائر الأمم، ويبقى العذاب على أهل النار الذين هم أهلها، يجري إلى أجل مسمّى عند الله.

فصل في وصل 10

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في الباب الثامن و الخمسين وثلاثمائة: أنَّ النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآخرة، لاحّ لها في الشقاء، لأنه ليست من عالم الشقاء، وهو العسر والشدّة، فإنها من الروح الكلّي كحّواء من آدم، إل أنَّ الله ركبها هذا المركب البدني المعبّر عنه بالنفس الحيوانيّة، فهي له كالدابة، وهي كالراكب عليها. وليس للنفس الناطقة غرض في هذا المركب الحيواني إلاَّ المشي به على الطريق المستقيم، الذي عينّه لها الحق تعالى . فإن النفس الناطقة من عالم الطاعة. فإن أجابت النفس الحيوانية لذلك الذي دعتها إليه، وكانت منقادة مطيعة فهي المركب الذلول المرتاض، الذي يكون عند إشارة راكبه فيما يريد منه. وإن أبت الحيوانية وما أجابت لما دعتها إليه الناطقة، لفساد مزاجها واستعداده للمخالفة، فهي الدابّة الجموح الحرون، كلما أراد الراكب أن يردّها إلى الطريق السهل حرنت عليه وجمحت وأخذت يميناً وشمالاً، لقوّة رأسها وسوء تركيب مزاجها. فالنفس الحيوانيّة ما تقصد المخالفة لأمر الشارع ولا تأتي المعصية انتهاكاً لحرمة الشريعة، وإنما تجري بحسب طبعها ومزاجها كسائر الحيوانات العجم، لأنها غير عالمة بالشرع، واتفق مع جهلها بالشرع أنها على مزاج سيئ لا يوافق راكبها على ما يريد منها. والنفس الناطقة لا يتمكن لها المخالفة لأمر الله، لأنها من عالم العصمة الذي قال فيه: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾[التحريم: 66/6].

فإذا وقع العذاب يوم القيامة فإنما يقع على النفس الحيوانية، لأنه محلّ الشهوة والالتذاذ المحرمة في الدنيا جزاء وفاقاً، وإن كانت غير مكلّفة، كم يضرب الراكب دابّته ويعاقبها إذا جمحت وخرجت عن الطريق، وإن كانت غير عاقلة. أل ترى الحدود الدنياوية في الزنا والسرقة والمحاربة والافتراء إنما محلها النفس الحيوانيّة البدنيّة، وهي التي تحسّ بألم القتل وقطع اليد وضرب الظهر، فقامت الحدود الشرعية في الظاهر على الجسم، وقام الألم بالنفس الحسّاسة الحيوانيّة، التي يجتمع فيها جميع الحيوان المحسّ للآلام، فلا فرق بين محلّ العذاب من الإنسان وجميع الحيوان في الدنيا والآخرة، فالذي يلتذّ هو الذي يتألّم. وليس إلاَّ النفس الحيوانية الحسّاسة، والجوارح لا لذّة لها، فلا ألم عليها. والنفس الناطقة الروح الجزئية باقية على شرفها مع عالمها، عالم الأرواح المطهّرة في سعادتها دائمة، كان الجسم في دار السعادة أو دار الشقاوة، إلاَّ القدر الذي بيّناه قبل، ألا ترى النبي ـ (صلى الله عليه وسلم) قام لجنازة يهودي، فقيل له: إنها جنازة يهودي! فقال (صلى الله عليه وسلم) ـ: ((أليست نفساً))؟!، فما علّل بغير ذاتها من الصفات العرضّية، فقام تعظيماً لها وإجلالاً لشرفها الذاتي ومكانتها الزلفى من الله. وكيف لا يكون لها الشرف الذاتي؟! وهي منفوخة من روح الله؟! فهي من العالم الأشرف الملكي الروحاني، فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوانية، وبين الراكب على الدابة في الصورة، فإما جموح وإما ذلول. فإن قلت: تقدّم في الأبواب قبل هذ أنَّ الجسم بما فيه من الجوارح وا لقوى الحيوانية تحت حكم النفس الناطقة وقهره وتصرفها في الطاعة و المعصية، وما هنا يخالفه!! قلنا: لا مخالفة، وذلك لتعلم أنَّ الله جعل النفس الناطقة الروح الجزئية واليا تحت الروح الكلّ، على المملكة الإنسانية، وأعطاها التصرّف فيها على كل حال، تارة بأمره الشرعيّ، وتارة بإرادته العامّة. ومع هذا أمره في الظاهر أن يصرفها في طاعة الأمر الشرعي خاصة. فمن النفوس الناطقة الولاة، من يكون مع صلاحه وعذله رعّيته صالحة منقادة له له في كلّ مايريد منها، بحسب استعداد الرعيّة واعتدال أمزجتهم. فتكون الرعيّة سعيدة، وأموره جارية على الأمر الشرعي والحكم المرعي، فهذا مثال نفوس الِأنبياء وأجسامهم عليهم الصلاة والسلام فإن المدبّر اسم المفعول له أثر في المدبّر اسم فاعل ومن الولاة من هو صالح في نفسه عدل في حكمه، ولكن عميت الرعايا عن طريقه. فأمره من فوقه في الحكم بتنفيذ أغراضهم لحكمة رآها، فصار كلّ من مال إلى غرض نفّذه له الوالي، فجرت أمور الرعيّة على الحكم الإرادي، لا على الأمر الشرعي، لسوء استعداد الرعيّة وفساد أمزجتهم. فهذا مثال النفوس الناطقة والأمزجة للكفار ومن جرى مجراهم. ومن الولاة من هو مع رعيته تارة وتارة، وهم عامّة المؤمنين، والكلّ من عند الله. قال تعالى: ﴿كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُوراً﴾[الإسراء: 17/20].

بعد قوله: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ﴾.

وقال: ﴿قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ﴾[النساء: 78].

فالنفوس الناطقة منفّذة لقضاء الله، بالأجسام وما فيها من الجوارح، إنْ خيراً وإن شرّاً. ومع هذا هي المكلّفة المنهيّة المأمورة، وفي هذا حكم عجيبة وأسرار غريبة. والجوارح لا علم لها، ولا خير عندها، لا تعرف إلاَّ تسبيح خالقها. ومع هذا فقد صدر الأمر الكريم من الاسم الحكيم للنفس الناطقة بالمجاهدة للقوى الجسمية، إذا ما أذعنت للأمر الشرعي. فقد بان لك أنَّ النفس الناطقة ما عصت ول تتصّور منها المعصية. وإنما النفس الحيوانية ما ساعدتها على ماطلبت منها من الطاعة للأم رالشرعي، لقضاء سبق وحكم نفذ. وأن النفس الحيوانية ما خوطبت بالتكليف فتتصف حينئذٍ بطاعة أو معصية. فاتفق إن كانت النفس الحيوانية جموحاً اقتضاه طبعها لفساد مزاجها، فاعلم ذلك.

فصل في وصل 11

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في الباب التاسع والستين وثلاث مائة في الوصل الرابع عشر: فالنفوس الناطقة السعيدة مراكبها النفوس الحيوانية في ألذّ عيش وأرغده يوم القيامة، أعطاها ذلك العيش الرغد الموطن الأخروي فإن نعيم الآخرة خالص غير مشوب، عكس نعيم الدنيا، كما أنها في أشد ألم وأضيق حبس إذا شقيت النفس الناطقة وحبست النفس الحيوانية في المكان الضيق. فالسعادة والشقاوة تنسب إلى النفس الناطقة، إذ من شقيت رعيته فكأنه شقي هو. وكذلك السعادة واللذة والألم للنفس الحيوانية، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً﴾[الفرقان: 25/13].

هذه أحوال النفس الحيوانيّة، وأمَّا النفوس الناطقة فهي ملتذة بم تعلمه من اختلاف أحوال مراكبها. فإن اختلاف الأ حوال لاختلاف التجلّيات الأسمائية، فكلّ حال له اسم يخصّه، فتلتذ النفس الناطقة، لأنها في مزيد علم بذلك إلهي مناسب لكل حال، وقولنا النفوس الناطقة ملتذّة، لا تريد اللذّة مطلقاً كما يقوله الحكماء والمتكلمون، وإنما يكون لها ذلك عند التفاتها للجسم، الالتفات التام فإذا أعرضت عنه، والتفتت إلى عالمها الروحاني فلا لذّة ولا ألم لا حسّاً ولا تخيّلا ً ول علماً. وإذا كانت النفس الحيوانية التي هي محل اللذة والألم تغيب عنها أحياناً إذ شاهدت ما تشهده النفس الناطقة، فكيف تتصور اللذة أو الألم للنفس الناطقة دائماً؟! ألا ترى ذوقاً هنا في شخصين، لكلّ واحد منهما نفس ناطقة ونفس حيوانية، فيطرأ على كلّ واحد من الشخصين سبب مؤلم من أسباب الألم، فيتألّم به الواحد ويتنعّم به الآخر، مع تماثلهما في الحيوانيّة والناطقيّة؟! والموجب لذلك هو كون الواجد للألم، وإن كان ذا نفس نا طقة، فحيوانيّته غالبة لناطقيته، لسوء مزاج طبيعته. ولهذ تفاضلت النفوس النا طقة. فإنه من حيث النفخ الإلهي، لا تفاضل. وإنّما التفاضل في القوابل المزاجيّة، فتبقى الناطقة معه معطلة الآلة الفكرية النظرية، والآخر الذي لم يتألّم بل تنعّم لم تتعطل نفسه الناطقة عن نظرها وفكرها ومشاهدتها. ومن أين قام بنفسها الحيوانية ذلك الأمر المؤلم، فتنتقل الفكرة من سبب إلى سبب، حتى يوصلها ذلك التفكر إلى السبب الأوّل، مسبب الأسباب تعالى ، فتستغرق النفس الناطقة فيه مش هدة، فتتبعها بذلك النفس الحيوانية حيث كانت الحيوانية على مزاج قابل لمساعدة النفس الناطقة. فيزول عنها الألم الذي كانت تجده قبل، مع وجود السبب المؤلم، وكل الشخصين كما قلنا ذو نفس ناطقة ونفس حيوانية وسبب مؤلم. فارتفع الألم في حقّ أحد الشخصين، ولم يرتفع في حق الآخر، للسبب الذي ذكرناه، فإنَّ الإنسان حيوان بنور النفس النا طقة يستضيء. فإذا صرفت النفس الناطقة نظرها إلى جانب الحقّ تبعه نورها، إذ النفس الحيوانية نفخ النفس الناطقة في الجسم، فإذا كان الجسم معتدل النشأة ظهرت فيه الحيوانية على شكل الناطقة فإنها شعاعها. فتتبعها كما يتبع نور الشمس بغروبها وأفولها ، فتلتذّ النفس الحيوانيّة بما يحصل لها من الشهود، لما لم يره قبل ذلك، وتغيب عن الإحساس بالألم . فلا أ لم ولا لذة حسيّة أو علمية لازمين إلاَّ للنفوس الحيوانيّة، فإن كانت اللذة عن مشاهدة إلهية كما ذكرناه فلذة علميّة، وإن كانت اللذة عن مءمة طبع ومزاج ونيل غرض فلذة جسميّة حسيّة. وأمَّ النفس الناطقة فعلم مجرّد من حيث هو، لا صورة له في نفسه، وإن ظهر بالصورة فما ظهر إلاَّ أثره، فهو أمر الله ظهر بالنفخ. وكان ظهوره عن وجود لا عن عدم. فما حدث إلاَّ إضافة التولية إليه لتدبير هذا البدن، وأعطى في هذا البدن الآلات. وهذه الآلات الإدراكية مصاحبة له في أي صورة كان، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فمن عرف النفس الناطقة عرف أنها الروح المنسوب إلى الله بطريق الإجمال، من غير تكييف. فهو لهذا لا يحتمل لذة ولا ألماً، من حيث هو. ويطرأ على الإنسان الذي لا علم له بالأمر، على ماهو عليه في نفسه، تلبيس وغلط، فيتخيّل النفس الناطقة لها التذاذ بالعلوم مطلقاً، ولو حين أعراضها عن الجسم والتفاتها إلى عالمها. وليس الأمر كذلك. فإنها حين التفاتها إلى عالمها تتجرد عن اللذة والألم. وقد تأتي على العارف أوقات يكون له فيها التجرد التام عن جسمه وطبيعته، فلا يلتذّ ولا يتألّم، لا بالمحسوس ولا بالمعقول، في اقتناء العلوم الملذة. فإذا تجرّدت الأرواح عن المواد لا يحكم عليها سرور ولا حزن. ويكون الأمر لها علماً مجرّداً. فاعلم بذلك. وقد غلط الحكماء والمتكلمون في هذا، حتى قالوا بذلك الالتذاذ في الجناب الإلهي، وأنه تعالى بكماله مبتهج. فانظر يا أخي ما أبعد هؤلاء الحكماء باللقب عن العلم بحقائق الأمور. فلو عرفوا أن النفس الناطقة نفخ إلهي من روح إلهي. فنّزهوه بتنزيه من أضيف إليه، ولكنهم ما نّزهوا من أضيف إليه عن الابتهاج بكماله. وما أحسن قوله الشارع: ((من عرف نفسه عرف ربّه)) . وفي ضمنه: ((من جهل نفسه جهل ربّه)).

فإنَّ من عرف ربّه لم ينسب إليه تعالى إلاَّ ما ينسبه لنفسه في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة وا لسلام فتعالى الله وجلّ، عن أن يحكم عليه حال أو محل. ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ﴾[الروم: 4]. عصمن الله وإياكم من الآفات، وبلغ بنا أرفع الدرجات، وأبعد النهايات.

فصل في وصل 12

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في الباب الإحدى والثمانين وثلاثمائة: فلو تعلّقت همّه الرسول أي رسول كان بتحريك الألسنة بالشهادة بالتوحيد من غير إرادة الباطن، الذي هو القلب بها لوقعت عموماً في كلّ ما تعلّقت به إرادته. ولكن هذه الشهادة لا تنفع صاحبها، وإن كانت تنفع لسانه، فإنَّ لسانه م عصى الله قط، من حيث نفسه، وإنما وقعت المخالفة لأمر الشارع فيه، لا منه. والمخالفة إنما هي من المريد تحريكه، وهي النفس الناطقة. فهو مجبور على حركته بالمخالفة، حيث لم يعط اللسان وسائر الجوارح الدفع عن نفسه، لكونه من آلات النفس الناطقة، حركته، تنفيذاً للقضاء الأزلي، والحكم الإرادي، فاللسان طائع لخالقه طاعة ذاتية لا أمريّة تكليفيّة. ولو فتح الله سمع صاحبه بالكشف لنطق اللسان الذاتي تسبيحاً وتمجيداً لله، إذ جعلته النفس الناطقة يتلفّظ بمخالفة ما أراد الشارع منه أن يتلفّظ به، من حيث أنه أمر لبهت صاحب اللسان. فإن ذلك التلفظ بالمخالفة هو تسبيح لله وطاعة في حقه. وهو في حقّ النفس الناطقة معصية شرعاً، فلذا قلنا: إن المخالفة ظهرت فيه من غيره لا منه. فإنه طائع بالذات، شاهد عدل على محرّكه ، كما ورد: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ﴾[النور: 24/24].

وكذلك كلّ جارحة مصرّفة من سمع وبصر وفؤاد وجلد وعصب وفرج ونفس بفتح الفاء وحركة:

|

والناس في غفلة عمّا يراد بهم |

وفي عماية عمّا هم عليه له |

فإنهم مرادون بأمر عظيم، يوم تبلى السرائر، وتنكشف الضمائر، ولا ملج ولا ناصر. كما هم في عماية وجهالة عمَّا هم عليه في خلقهم، وتركيب نشأتهم. الصورة واحدة، منها الطائع والعاصي والعالم والجاهل والعابد بالذات والعابد بالتكليف والعاقل واليقظان، كما هم في عماية عما خلقوا له، من معرفة خالقهم وعبادته. فالإنسان سعيد من حيث نشأته الطبيعية العنصرية، وهو جميع جسمه، وسعيد من حيث نشأة نفسه الناطقة الروحانية العلويّة، إذا اعتبر بانفراد كلّ نشأة عن صاحبتها. وباعتبار المجموع من النشأتين ظهر التكليف، فظهرت المخالفة. وما عيّن المخالفة وأثبتها إلا َّ التكليف بالأمر والنهي على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام فإذا ارتفع التكليف ظاهراً أو باطناً، حيث ارتفع دنيا، كما في حق بعض عباد الله المخصوصين، أو آخرة وهو للجميع، ارتفع الحكم بالمخالفة في كل قول وفعل وحركة وسكون، ولم يبق إلاَّ موافقة دائمة، وطاعة ممكن لواجب مستمّرة، كما هو في نفس الأمر، مطيع للمشيئة، مخالف لأمر الواسطة الرسول البشري للجسد الذي في الجنس. ولو ورد الأمر الإلهي بغير واسطة لما تمكّن لمخلوق مخالفته، أو بواسطة غير الجنس، كم لو جاء مثلاً حيوان، ولو من أخسّ الحيوانات، وقال: إني رسول الله إليكم، لما خالفه أحد.

فصل في وصل 13

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في الباب السابع والسبعين وأربعمائة: الرجل من ظهر بصورة الحقّ، متمكناً من الظهور بجميع الأسماء الإلهية في عبودة محضة خالصة، لا تشوبها دعوى ربوبيّة وسيادة بوجه ولا حال، فأعطى كلّ ذي حقّ من الحق وا لخلق حقّه. وبدأ بحق نفسه الناطقة فيعطيها حقها، فإنها أقرب إليه من كلّ من توجّه له عليه حق من المخلوقين، وفي الخبر:

«وحق الله أحق بالقضاء» وحقّ الله عليه في الجملة إيصال كلّ حقّ إلى من يستحقه شرعاً؛ ولمثل هاذ فليعمل العاملون. ولابدَّ من إضافة العمل إلينا معشر العبيد، فإن الله أضاف الأعمال إلينا، كما ورد في الكتاب والسّنة. وعين لنا تعالى محالها وأمكنتها وأزمنتها، وأمرنا بها وجوباً وندباً وتخييراً، كما أنه نهانا عزَّ وجلَّ عن أعمال معينة عيّن لنا محالها وأماكنها وأزمانها وأحوالها تحريماً وتنزيهاً، وجعل لذلك كله من الأمر والنهي، على اختلاف أنواعه، جزاء بحساب وبغير حساب من أمور ملّذة، جزاء الطاعات، وأمور مؤلمة جزاء المخالفات. والجزاء قد يكون في الدنيا، وقد لا يكون إلاَّ في الآخرة. وخلق فينا من يطلب الجزاء الملذ وينفر بالطبع من الجزاء المؤلم، وهي النفس الحيوانية الشهوانية. وجعل لي عليّ حقاً في رعيّتي، وهو جميع ما اشتمل عليه جسمي. فأنا الطالب المطلوب، إذ خلق لي نفساً ناطقة مفكرة مدبّرة عاقلة مستعدّة لقبول جميع ما كلّفها به، وهي محلّ خطابه، المقصودة بتكليفه، وامتثال أوامره ونواهيه، والوقوف عند حدوده ومراسمه، حيث حدّ لها ورسم في حقّ الحقّ وحقّ نفسه وحقّ غيره، فيطلبه أصحاب الحقوق بحقوقهم نطقاً، كما هي النفس الحيوانية، وحالاً كما هي النفس النباتية والجمادية ظاهراً و باطناً. فيطلبه السمع بحقّه ومن حقه أن لا يمنعه من استماع ما أبيح له، وأن يتعاهده بما يدفع عنه الأذى، ويبقي عليه صحته، ومن حق الله فيه أن ل يسمع به صوتاً محرّماً عليه الإصغاء إليه، ويطلبه البصر بحقّه، ومن حقّه أن ل يمنعه ممّا أبيح له النظر إليه، وأن يتعاهده بما يدفع عنه الأذى، ومن حقّ الله فيه أن لا ينظر به ما حرّم عليه النظر إليه، وأن يتغافل عن زلّته، كما إذا وقعت منه نظرة محّرمة فلتة، ولا يعاقبه كما يفعل بعض العباد الجهال. غمّض عينيه سنين لنظرة وقعت منه. ويطلبه اللسان بحقّه، ومن حقّه وحقّ الله فيه أن لا يحرّكه إلاَّ في ذكر أو تلاوة أو خير من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو إصلاح بين الناس، وأن لا يرسله فيما لا يعني، وأن يتغاضى عنه إذا زلّ، و لا يعاقبه، كما فعل بعض العبّاد الجهّال صمت أعواماً عقوبة للسانه. وتطلبه اليدان بحقّهما كذلك، وتطلبه القدمان بحقّهما كذلك. ويطلبه القلب النباتي بحقّه، ومن حقه أن يدفع عنه كل شيء يؤذيه. فإنه محلّ نزول السرّ الإلهي المسمّى قلباً. فسمّيت هذه اللحمة قلباً، مجازاً، فهذا القلب النباتي، بيت معنوي للقلب الذي هو بيت الرب، فهو بيت لبيت، ويطلبه العقل بحقه، ومن حقه أن لا يصرفه إلاَّ فيما يعود عليه نفعه في دينه أو دنياه، ويمنعه من كلّ مسكر ومفسد ومرقد؛ ومن حقّ الله فيه أن يجتنب المنكر والخديعة وزيادة الدهاء، ويطلبه الفكر بحقّه ومن حّقه أن يستعمله في الوصول إلى معرفة خالقه النظريّة، و التفكر فيما أمر الله في التفكير فيه؛ ومن حقّ الله فيه أن لا يتفكّر فيه ذات الله جملة واحدة. وتطلبه النفس النباتية بحقها من الغذاء، فإن الإنسان يطلب الغذاء طبعاً من كونها نباتاً، ل من كونه حيوانياً، ومن حقّ الله فيها أن لا يمنعها ممّا أبيح لها.... وقس على هذا، وتطلبه النفس الحيوانية بحّقها، وتطلبه النفس الغضبيّة. وتطلبه النفس الشهوانية بحقها. وهذه النفوس كلّها قوى من قوى النفس الحيوانيّة، ويطلبه الحرص بحقه. ويطلبه الأمل بحقه. ويطلبه الخوف بحقه. و الرجاء بحقه. والإسلام بحقه. والإيمان بحقه. والإحسان بحقه... وأمثال هؤلاء من عالمه المتّصل به، فإنها كلّها قوى روحانية، وهي قسمان: خواص وهم عالم النفس والعقل والقوى الباطنة. وعوام، وهم الحواس الظاهرة، وأمره الحق أن لا يغفل عن أحد من هؤلاء، أولاً من حيث ذواتهم وما يصلحهم، فإنه بوجود الجسم واعتداله وبقائه يحصل للنفس الناطقة مطلوبها، من زيادة العلم بالله تعالى ـ . وثانياً: يصرفهم في المواطن التي عين له الحق تصري فهم فيها، وجعل هذه القوى كلّها متوجّهة على النفس الناطقة بطلب حقوقها المتعلّقة بذواته، والمتعلقة بجانب الحق تعالى وجعلها تعالى كلّها ناطقة بتسبيح الله تعالى ـ، جعلا ذاتياً لا تكليفياً، فلا تنفكّ عنه. وجعل هذه الحقوق التي توجّهت لها، على النفس الناطقة الحاكمة على الجماعة، نائبة الحق على الجسم الإنساني، جزاء لما هي عليه هذه القوى من تسبيح الله بحمده دنيا وآخرة. وما منهم من يخالف أمر الله اختياراً. وإنه إذ وقعت المخالفة منهم، بأن تلّبسوا بها ظاهراً للحسّ فجبرا يجبرهم على ذلك الأمر المخالف، الوالي عليهم من قبل الله تعالى الذين أمروا بالسمع والطاعة له، فإن جار عليهم، بأن منعهم حقوقهم، أو صرفهم عن طاعة الله، فلهم الأجر على كل حال، وعليه الوزر شرعاً. وإن عدل فله أجره، ولهم أجرهم، ولم يعط الله هؤلاء الرعايا الذين ذكرناهم، المتّصلين به، قوّة الامتناع، ممّا يجبرهم على فعله، فلا يتحرّكون، ول يسكنون إلاَّ بتحريكه، وتسكينه، بخلاف ما خرج عنهم من الرعايا، ممّن له أثر أن الله ـ تعالى نعت له الجزاء الحسي، وأشهدهم إياه في الحياة الدنيا، بضرب مثال من نعيم الحياة الدنيا، وبالوعد في ذلك في الآخرة. ومنهم من أشهده في ذلك في الأخرى، وهو في الحياة الدنيا مشاهدة عين كشفاً بضرب مثال أيضاً، فرأى ما وقع له في رؤيته من الالتذاذ ما لا يقدر قدره، وما ألتذّ إلاَّ من يطلب ذلك من رعيّته. فأخذ يسأل حقه من ذلك وأن لا يمنعه، وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون، وأيّ نفاسة أعظم من هذا؟! فالعارف المكمّل المعرفة، يعلم أن فيه من يطلب مشاهدة ربّه الفكرية، وهو العقل والفكر؛ ومعرفة ربّه الشهودية، وهو النفس الناطقة. فتعين عليه أن يؤدي إليهم حقّهم من ذلك، وعلم أن فيهم من يطلب المآكل الشهيّة التي تلائم مزاجه، والمشرب والمنكح والمركب والملبس و السماع والنعيم الحسي المحسوس، وهي النفس الحيوانية، وقواها، فتعين عليه أيضاً أن يؤدي إليهم حقوقهم من ذلك، الذي طلبوه، ممّا عين لهم الحق وأباحه، ومن كان هذا حاله، مطلوباً من الحقّ أن يعطي كلّ ذي حقّ حقّه، كيف يصحّ له أن يزهد في شيء من الموجدات؟! وما خلقها الله إلاَّ له، إلاَّ أنه يفتقر إلى علم ماهو له، وماهو لغيره، لئلاّ يقول: كل شيء هو له، كما فعلت الإباحية. فلا ينظر من الوجوه الحسان إلاَّ ما يعلم أنه له. وما يعلم أنه لغيره يكفّ بصره ويغضّه عنه، فإنه محجور عليه ماهو لغيره جملة واحدة. وما قدّمناه من عدم الزهد في شيء من الموجودات هو كم قلنا.

فصل في وصل 14

وأما قول سيدنا (رضي الله عنه) في الباب الثاني عشر وخمسمائة: يقول الله تعالى، إخباراً عنهم، أي عن النفوس الناطقة حالة شهادة الجلود عليها: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا﴾[فصلت: 41/21].

بما جحدناه من المخالفات، ونحن إنّما ندافع عنكم، لأنّكم الذين تحلون في النار، وتنضجون فيها: ﴿ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ أي با لشهادة عليكم الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾[فصلت: 41/21]..

فكلّ شيء ناطق بإنطاق الله إياه، وشهادة الجلود، وجميع الجوارح، مقبولة لأنهم شهداء عدل مقبولو القول مطلقاً عند الله تعالى فإنهم معصومون من المخالفات، من حيث هم، وكانوا في الدنيا دار التكليف و المحنة، من حيث عبادتهم الذاتية، غير راضين بما كانت النفس الناطقة، التي غلبت أحكام النفس الحيوانيّة عليها تصرفهم فيها من المخالفات، زمان حكمها وإمارتها عليهم، فصارت النفس الناطقة، من حيث تصرّفها في المخالفات، لفساد طبيعة المزاج، وسوء تركيب الطبيعة، فإن النفس الناطقة ـ كما ذكرناه مراراً لا تدبر الجسم وحيوانيّته إلاَّ بحسب مزاجه نقصاً وكمالاً، انحرافاً واعتدالاً، وإن كانت حاكمة على الأ جسام وعلى الجلود وعلى جميع جوارحهم، ومن سمع وبصر ولسان ويد وبطن وفرج ورجل وقلب. فإنَّ الجميع لا يتحرّكون في طاعة ولا معصية إلاَّ بتحريك النفس الناطقة. فهم حسب القضاء وا لقدر، وإنما سمّيت الجلود بهذ الاسم لما هي عليه من الجلادة. إذ كلّ مسمّى له قسط من اسمه . فإنها تتلقّى بذاته جميع المكاره التي تعرض للجسم، من جراحة وضرب وحرق وبرد، وفيها الإحساس المنبثّ في جسم الجسم، من القوّة الحسّاسة المعقولة، والجلود هي مجنّ النفوس الحيوانية وترسها، لتلقى هذه المشاقّ، فما في الإنسان أشدّ جلادة من جلده. ولهذا غشّاه الله به. فنضجه النار سبب في عذاب النفس الناطقة عذاباً نفسيّاً لا حسّياً، كلّم توجّهت لجسمها الذي كان مركباً لها في الدنيا. وأما الجلد فينعم في ذلك العذاب بالنضج المحسوس بالحس.

فتلخّص من هذه الأبواب أنَّ العذاب حق، أي ثابت للإنسان، من باب الكلّ لا الكلّية، وأن المعذبّ حسّاً هو النّفس الحيوانيّة الحسّاسة، وأن الجوارح تحترق وتسودّ، والجلود تنضج في جهنّم، ولا إحساس لها بذلك، ولا ألم عليها. وأن النفس الناطقة عذابها هو إدراكها ومشاهدتها لما يحصل في الجسم الذي كانت تدبره في الدنيا، تقاسي ذلك، كما يقاسي الراحم لمرحومه، الذي لا يقدر على إزالة ما به من البلاء.

ولقد أعظم الفرية من زعم أن سيدنا (رضي الله عنه) عقيدته ومذهبه في الامور الأخروية مذهب الحكماء. كلاّ وحاشا. ومن تتبّع كلامه في كتبه علم أنه (رضي الله عنه) يقول بدار محسوسة، تسمّى الجنة، وبنعيم محسوس، وأهلين مقيمين فيها، لا إلى غاية ولانهاية. وإن قال إن عذابهم له نهاية، مع بقاء جهنّم على حالتها، من الأغلال والأنكال والنار والزمهرير، فما انفرد به (رضي الله عنه) بل قال به جماعة من أهل الحديث، وأهل الكشف. والأدلّة في تسرمد العذاب على أهل جهنم كلّها ظواهر، وماهي نصوص لا تحتمل التأويل، ولا إجماع في ذلكن ولو ادّعاه بعضهم. فبقي الأمر متملاً، والعلم عند الله.

وكنت توقّفت في الجمع بين جملتين من هذه الأبواب فورد الوارد بأمر مشدّد بالاشتغال بالذكر، فجعلت أذكر الله، و المسألة في فكري، ففتح الله في فهمها، فورد الوارد بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً﴾[الكهف: 18/82].

وقلت في نفسي: ما أدري، هل وافقت مُراد سيدنا الشيخ فيما كتبته في هذه المسألة وزدته من التوضيح أم لا؟! فورد الوارد بقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾[الذاريات: 51/23].

وما ذكره سيدنا في هذه الأبواب هو لسان له. وله لسان أعلى من هذا. من تتّبع كلامه في كتابه «الفتوحات» وجده، والحمد لله ربّ العالمين.

|

|

البحث في نص الكتاب

البحث في كتاب الفتوحات المكية

بعض كتب الشيخ الأكبر

[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]

شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:

[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]

شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:

[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]

بعض الكتب الأخرى:

[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]

بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:

[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]